Abuso sexual infantil y formación del profesorado en España

Child sexual abuse and teacher’s training in Spain

https://doi.org/10.58265/pulso.8093

Vanesa Pastor Cerezo*

Alejandro Iborra Cuéllar**

Recibido: 12-06-2025

Aceptado: 18-09-2025

Resumen

El abuso sexual infantil ha generado un creciente interés en las últimas décadas, pero su investigación continúa enfrentando dificultades, como la falta de consenso en la definición y la diversidad de teorías explicativas. A ello se suma que la formación del profesorado sigue siendo insuficiente tanto en la etapa inicial como en la continua, lo que limita su capacidad de prevención, detección e intervención. Este trabajo presenta una revisión teórica de la literatura, realizada a través de bases de datos como Dialnet y ProQuest, con categorías de búsqueda y criterios de inclusión y exclusión definidos. Los resultados se estructuran en torno a cinco dimensiones —definición, prevalencia, modelos explicativos, carencias en la formación y ejes de formación—, en las que se identifican importantes carencias formativas del profesorado. Los hallazgos confirman la falta de consenso en el ámbito académico, así como la persistencia de déficits en la preparación docente en España.

Palabras clave

Abuso sexual infantil, Formación docente, Teorías explicativas, Ejes de formación, Sensibilización docente

Abstract

Child sexual abuse has generated increasing interest in recent decades, but research continues to face challenges such as the lack of consensus on its definition and the diversity of explanatory theories. In addition, teacher training remains insufficient, both in initial education and in ongoing professional development, limiting teachers’ ability to prevent, detect, and intervene. This study presents a theoretical review of the literature, carried out using databases such as Dialnet and ProQuest, with defined search categories and inclusion/exclusion criteria. The results are structured around five dimensions—definition, prevalence, explanatory models, shortcomings in training, and training axes—in which significant shortcomings in teacher preparation are identified. The findings confirm the lack of consensus in the academic field, as well as persistent deficits in teacher training in Spain.

Keywords

Child sexual abuse, Academic training, Explanatory theories, Axes of training, Teachers’ awareness

1. Introducción

El abuso sexual infantil (ASI, en adelante) es un fenómeno de enorme impacto social y psicológico cuya visibilidad y atención científica han crecido en las últimas décadas. Existe un cuerpo sustancial de literatura que aborda su prevalencia, sus consecuencias, sus factores de riesgo y los modelos teóricos que lo explican (OMS y OPS, 2013; Horno et al., 2001; Save the Children, 2017; Faller, 1988; Finkelhor, 1984; Marshall y Barbaree, 1990). Sin embargo, la investigación en este campo continúa enfrentando importantes desafíos, particularmente en torno a la falta de consenso en su definición, la diversidad de enfoques teóricos, y las dificultades metodológicas derivadas de la naturaleza del fenómeno.

A pesar del crecimiento del conocimiento teórico sobre el ASI, persiste una desconexión significativa entre la producción científica y su aplicación práctica en entornos clave como el educativo (Gubbels et al., 2021b; Sinanan, 2011). Diversos informes y estudios han señalado que el sistema educativo desempeña un papel fundamental en la prevención y detección del abuso sexual infantil, dada su cercanía al entorno cotidiano de la infancia (Do et al., 2020; Hunt & Broadley, 2020). No obstante, esta responsabilidad no siempre se traduce en una formación sistemática y específica para el profesorado, lo que limita su capacidad de actuación y deja a muchos profesionales sin las herramientas necesarias para reconocer, abordar y derivar adecuadamente posibles casos (Ayling et al., 2020; Osonuga et al., 2025), por lo que no existe una formación apropiada (Cascais et al., 2020; Sainz et al., 2020; Draugedalen, 2020), a pesar de que en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se establece que hay que atender al interés superior del/la niño/a (Artículo 3). Además, en este mismo documento, en su Artículo 34, se especifica que los Estados deben preservar la integridad de la infancia en lo relativo a todo tipo de explotación y abusos sexuales (Asamblea General, 1989), lo que implica la necesaria formación de los agentes en contacto con la infancia para facilitar el cumplimiento de este derecho fundamental, para que la implementación de disposiciones de protección a la infancia sea eficaz. Asimismo, el Convenio de Lanzarote (Consejo de Europa, 2007) reconoce el ASI como un problema que requiere medidas legislativas específicas, entre ellas la formación de profesionales en contacto con menores y la promoción de la conciencia social entre la infancia y otros colectivos vulnerables, con el fin de que comprendan las implicaciones del abuso y la explotación sexual infantil.

En el caso específico nacional español, tanto con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia -LOPIVI, en adelante-, como con la aparición de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -LOGILS, en adelante-, se remarca la necesidad de formar en el ámbito de los abusos sexuales a todos los agentes en contacto con menores, incluyéndose el profesorado. A pesar de estos marcos normativos, tanto internacionales como nacionales, sigue siendo evidente la escasa formación del profesorado en relación con el ASI, como lo demuestra la ausencia de contenidos específicos sobre esta problemática en los programas de estudio de los grados universitarios de Educación Infantil y Primaria.

Algunos son los organismos que comienzan a sensibilizarse con esta problemática. Por un lado, se está buscando la unificación de definiciones para el ASI (ECPAT Internacional, 2016) generando directrices semánticas y unificadoras, aunque la investigación sigue planteando desafíos en este contexto. Por otro lado, se han creado recursos educativos de autoformación tanto para profesorado como para familias (Erasmus+ & Children’s Rights UP!, 2022) o guías y repositorios para centros educativos (García Sáez, 2023; Comunitat Valenciana, 2022); sin embargo, parece que aún existen carencias en el caso nacional por varias razones: (1) no existe formación en sexualidad infantil, ni educación sexual en las escuelas y hay barreras parentales para implementarlo (Plaza-del-Pino et al., 2021); (2) la detección se gana con la experiencia, sin formaciones previas, por lo que el profesorado depende de su intuición (Pérez-Padilla et al., 2024); (3) no existe formación específica ni para el profesorado en ejercicio, ni para el profesorado en formación, de manera que ambos tienen los mismos conocimientos sobre el ASI (Sainz et al., 2020); y (4) aún persisten muchos mitos en relación con el ASI (Ferragut et al., 2020).

Por lo tanto, este artículo presenta una revisión de la literatura cuyo objetivo es analizar los principales contenidos teóricos que deberían conformar un programa de formación docente en ASI, así como identificar las principales carencias formativas que presenta el profesorado en España en relación con esta problemática. A partir de esta línea de análisis, se exponen los principales ejes conceptuales y prácticos que toda formación docente en ASI debería abordar: la comprensión teórica del fenómeno (incluyendo su definición, prevalencia y teorías explicativas), los ejes operativos de actuación (prevención, detección e intervención) y los fundamentos metodológicos que sustentan la intervención educativa. Por otro lado, se establecerán las problemáticas más relevantes de la formación del profesorado en España.

2. Método

La investigación tiene un diseño documental debido a que es una revisión teórica basada en la revisión bibliográfica de la literatura. La búsqueda documental se llevó a cabo desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2024, con una revisión actualizada en los meses de julio y agosto de 2025, usándose bases de datos genéricas: Dialnet y ProQuest; y bases de datos específicas, por un lado, de investigación científica y médica como es ScienceDirect, y, por otro lado, con recursos de información especializados en psicología y áreas afines como es APA PsycNet®. Se incluyen documentos desde el año 1977 hasta el año 2025.

La búsqueda de bibliografía se ha hecho tanto en inglés como en castellano, siendo las palabras clave: educación, abuso sexual infantil, prevalencia, definición, profesorado, formación, trauma, infancia, teorías, prevención, detección, intervención -education, child sexual abuse, prevalence, teachers, theories, prevention, detection, intervencion, childhood-. En esta búsqueda se han utilizado los operadores booleanos “AND” y “OR”, evitando usar “NOT”; de esta manera se ha conseguido una búsqueda más amplia usando el operador “OR” en una primera fase de recogida bibliográfica y se ha podido acotar la búsqueda en una fase más avanzada tanto con el uso del operador “AND” como por las propias referencias bibliográficas que se encontraban en los documentos iniciales.

La búsqueda inicial fue genérica, pero tras una estructuración en fases, se definieron categorías y subcategorías de información (Tabla 1), algunas con función organizativa. La primera búsqueda, basada en un criterio amplio de ASI, arrojó resultados diversos (estudios, artículos, libros). Tras una lectura de títulos, se añadió “educación” como criterio, complementando la búsqueda explícita con el análisis de referencias bibliográficas. La tercera fase acotó el contenido teórico con los criterios restantes y la bibliografía de documentos más específicos.

Tabla 1

Categorías y subcategorías sobre el ASI y la formación del profesorado

Categorías |

Subcategorías |

Aspectos generales |

Definición y limitaciones |

Prevalencia |

|

Teorías explicativas |

|

Conocimientos relevantes |

Programas de prevención y beneficios |

Indicadores de detección y fiabilidad |

|

Problemática con la formación |

Programas de formación para el profesorado |

Contenido curricular universitario |

En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron documentos sobre ASI que definieran y/o mostraran su prevalencia, abordaran teorías explicativas, detallaran características (indicadores y consecuencias), se centraran en la formación del profesorado (ejes principales) o describieran protocolos de intervención en España; se excluyeron análisis médicos, terminología de sexualidad adulta, notas de editores y documentos legales de otros países. Aquellos con contenido teórico mixto (criterios de inclusión y exclusión simultáneos) se mantuvieron por su potencial utilidad.

3. Resultados

Tras la búsqueda y categorización de la información esta se estructura en, primer lugar, definición, prevalencia y teorías explicativas. La inclusión de contenidos conceptuales no responde a un interés meramente descriptivo, sino a su valor formativo. La literatura especializada ha señalado que el desconocimiento de estos fundamentos teóricos constituye una de las principales carencias formativas del profesorado, afectando a su capacidad de detección e intervención (Ayling et al., 2020).

Comprender qué es el ASI, cuál es su magnitud y qué lo explica, respectivamente, resulta esencial para que el profesorado pueda identificar, interpretar y abordar adecuadamente estas situaciones en contextos educativos (Alderson & Ireland, 2020). La definición es indispensable para evitar ambigüedades a la hora de identificar posibles casos, especialmente en un contexto en el que los límites del consentimiento, la coacción o la manipulación pueden resultar difusos para profesionales sin formación específica (Lange et al., 2020); la prevalencia no solo contribuye a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema, sino que refuerza la percepción de urgencia y la implicación profesional del docente ante esta realidad (Ferragut et al., 2020; Pineda et al., 2023) y las teorías explicativas ofrecen marcos para comprender factores de riesgo, dinámicas de abuso y pautas de intervención (Marshall et al., 2022).

En segundo lugar, se analizan las principales carencias formativas detectadas en el profesorado en España en relación con el ASI, incluyendo tanto la ausencia de contenidos específicos en los planes de estudio, como la falta de competencias profesionales para afrontar este tipo de situaciones (Bejarano-Franco et al., 2023; Malgosa et al., 2023; Sinanan, 2011). Por último, se abordan los elementos clave que debe contemplar la formación docente en materia de ASI, estructurados en tres ejes fundamentales: prevención, detección e intervención educativa (Horno, 2011). Estos ejes permiten orientar la actuación del profesorado ante posibles situaciones de abuso y constituyen la base sobre la que deben diseñarse los contenidos formativos.

3.1. Definición

La definición del ASI es la primera limitación que encontramos en el estudio de este fenómeno. Esto se debe a que se encuentran diferencias en las definiciones dependiendo de si se usa con fines legales, como es el caso del cambio de nomenclatura a partir de la entrada en vigor de la LOGILS (2022) con la que se elimina el término abuso y pasa a denominarse agresión, o con fines psicológicos, por ejemplo (Ramírez-Herrera, 2008); sin embargo, se ha podido encontrar un cierto consenso en lo que se considera abusivo. La definición con mayor incidencia es aquella que tiene en cuenta dos factores: la diferencia de edad —cinco años para menores de doce, diez para adolescentes de trece a dieciséis— y la actitud usada para que el acto sexual se produzca, es decir, la presencia de coerción (amenaza, fuerza, engaño) o abuso de autoridad (Finkelhor y Hotaling, 1984). Por otro lado, de acuerdo con Fontarigo et al. (2018), podemos encontrar tres tipos de ASI que pueden darse con o sin contacto físico: abuso sexual -conductas que incluyan actitudes engañosas y/o falta de consentimiento-, explotación sexual -deriva en un beneficio económico- y agresión sexual -incluye incesto (intrafamiliar) y acoso sexual (extrafamiliar)-.

Empero, dado que la infancia es un periodo de exploración, resulta fundamental discernir el abuso de la mera exploración, atendiendo a los interrogantes planteados por De Jong (1989). Para establecer esta distinción, se torna esencial analizar la diferencia de edad y nivel madurativo entre los participantes, donde una situación entre iguales se consideraría exploración. Asimismo, se evalúa la coherencia entre el nivel de madurez y la actividad sexual, siendo el coito atípico. La motivación de los participantes también es un factor clave: en la infancia suele centrarse en las diferencias anatómicas y en la adolescencia en la asunción de roles; una disparidad o ausencia de motivación en alguno de los implicados puede indicar una situación abusiva. El consenso para la actividad es otro punto crucial, ya que la presencia de técnicas coercitivas, como la presión emocional o la autoridad implícita, define el abuso. Igualmente, se considera la influencia externa, siendo abuso si la interacción deriva del placer de otra persona. Por otro lado, la respuesta emocional del niño al contacto es reveladora: aunque la exploración puede generar culpa, no suele desencadenar emociones intensas de tristeza o miedo. Por último, la compulsividad sexual prolongada, concepto introducido por Finkelhor (1984), se refiere a una preocupación excesiva y exclusiva por la sexualidad durante extensos periodos de tiempo, lo cual resulta alarmante al contrastar con la curiosidad infantil, que suele ser breve y no monopoliza su interés.

3.2. Prevalencia

A pesar de contar con estudios de prevalencia e incidencia sobre el ASI, se optó por analizar los primeros, ya que los estudios de incidencia tienden a ofrecer una visión limitada al registrar únicamente los casos denunciados o detectados por instituciones (Pereda, 2016). En aras de obtener datos más fiables, se seleccionaron y compararon aquellos estudios con muestras amplias (N ≥ 1 000), identificándose cuatro investigaciones significativas en la población española. En primer lugar, López et al. (1995) encontraron una prevalencia del 19% (15% en varones y 22% en mujeres) en una muestra nacional de 1821 participantes. En segundo lugar, un estudio más reciente realizado por Pereda et al. (2014) en centros escolares catalanes, con una muestra de 1107 individuos, arrojó porcentajes ligeramente inferiores, situándose en un 14,7% (4,1% en varones y 13,9% en mujeres). Ambos estudios se alinean con las estimaciones de un informe posterior de Save the Children (2017), que sitúa la prevalencia del ASI en España entre el 10% y el 20%. Finalmente, el informe del Defensor del Pueblo (2023), basado en una muestra de 8013 personas, estableció una prevalencia del 11,7%, mostrando una tendencia similar en cuanto a la diferencia de género, con un 17% en mujeres y un 6% en hombres. Esta disparidad en las cifras según el género de la víctima podría explicarse, principalmente, por la orientación sexual del abusador varón y la hipersexualización de la mujer, así como por las mayores dificultades que enfrentan los varones para revelar el abuso sufrido (del Campo Sánchez, 2003).

3.3. Teorías explicativas

Como ocurría con la definición, no hay acuerdo entre los teóricos que estudian el porqué de este fenómeno y puede verse en la variabilidad de modelos que explican las causas, el desarrollo y/o los factores que contribuyen a la aparición y perpetración del ASI. Es por esto por lo que, de acuerdo con Ramírez-Herrera (2008), no existe un modelo que explique con exactitud cuáles son los factores o mecanismos que influyen en el ASI ni cómo se relacionan. Sin embargo, su conocimiento permite al profesorado comprender la complejidad del fenómeno, evitando lecturas simplificadas o estigmatizantes. Lejos de ofrecer una explicación unívoca, estos enfoques muestran la interacción de múltiples factores —individuales, sociales, culturales y evolutivos—, lo cual resulta útil a nivel formativo como marco general de referencia. De entre los distintos enfoques, algunos modelos destacan por su relevancia en la literatura académica y por su aplicabilidad como herramientas de comprensión para profesionales no clínicos, como es el caso del profesorado.

En primer lugar, el modelo multifactorial de Faller (1988) plantea que el ASI surge de la combinación de distintos factores que actúan de forma acumulativa o interactiva, sin establecer una relación causal lineal. Establece dos grandes bloques: los prerrequisitos —como la atracción sexual hacia menores o la intención delictiva— y los factores de riesgo —culturales, ambientales, familiares e individuales—. Estos incluyen desde la socialización sexista y el aislamiento social hasta problemas de autoestima, consumo de drogas o modelos afectivos disfuncionales (Ramírez-Herrera, 2008; Manso, 2006).

Por su parte, el modelo de precondiciones de Finkelhor (1984), complementa esta visión con una propuesta que describe aspectos internos (factores) y externos (precondiciones), ambos influenciando que el abusador cometa el acto. Se basa en el aprendizaje social y el condicionamiento clásico, considerando que la atracción sexual hacia la infancia puede ser un comportamiento aprendido y posteriormente reforzado, generando esquemas distorsionados vinculados a claves físicas infantiles (Ramírez-Herrera, 2008). En primer lugar, los factores son (1) la congruencia emocional, cuando el agresor percibe mayor conexión emocional con menores que con adultos, debido a experiencias relacionales fallidas o baja autoeficacia en interacciones entre iguales (Bustamante, 2018); (2) la activación sexual hacia la infancia, producto de aprendizajes tempranos y esquemas sexuales desviados; (3) el bloqueo de relaciones con adultos, resultado de déficits en el desarrollo psicosexual, que dificulta establecer vínculos afectivos sanos (Ramírez-Herrera, 2008); y (4) la desinhibición, entendida como la incapacidad para controlar impulsos o como una débil internalización de normas morales y sociales (Bustamante, 2018; Manso, 2006). A estos factores se suman cuatro precondiciones que facilitan la conducta abusiva: la motivación (incluido el temor a la intimidad con adultos), la superación de inhibiciones internas (barreras emocionales o morales), la superación de inhibiciones externas (ausencia de supervisión o barreras contextuales) y la superación de la resistencia del/la menor, ya sea mediante manipulación por parte del agresor o debido a vulnerabilidades emocionales en la víctima (Ramírez-Herrera, 2008; Bustamante, 2018).

Desde una perspectiva evolutiva, Marshall y Barbaree (1990) proponen un modelo que analiza cómo experiencias infantiles adversas —como negligencia, abuso o vínculos inseguros— (Bustamante, 2018) pueden alterar la autorregulación emocional y sexual del individuo, favoreciendo patrones abusivos en la adolescencia o adultez. Identifican factores reforzadores del comportamiento abusivo como la búsqueda de poder o la evitación de estados emocionales aversivos, y acuñan el concepto de “síndrome de discapacidad social” (Bustamante, 2018), que incluye falta de empatía, baja autoestima y dificultades relacionales (Marshall y Barbaree, 1990). Por otro lado, el modelo cuatripartito de Hall y Hirschman (1991) clasifica a los abusadores en función de la interacción entre distintos factores: activación sexual desviada, distorsiones cognitivas, inestabilidad afectiva y personalidad problemática. Proponen distintos perfiles de agresores en función de cuál de estos factores predomina, y sugieren que la combinación de varios aumenta el riesgo de reincidencia o severidad. Otro de los modelos es el propuesto por Ward y Siegert (2002) que establece cinco rutas hacia la ofensa sexual, relacionadas con déficits en habilidades sociales, patrones sexuales desviados, disfunciones emocionales o cogniciones antisociales. Este modelo destaca por integrar factores evolutivos, emocionales y cognitivos, permitiendo una aproximación multifactorial al perfil del abusador.

Por último, desde una perspectiva más integradora, Bronfenbrenner (1979) propuso el modelo ecológico para explicar la influencia de múltiples factores en el desarrollo individual. Aplicado al ASI, este modelo concibe el fenómeno como multicausal, identificando cuatro subsistemas interrelacionados. Partiendo de esta perspectiva, Belsky (1980) desarrolló un modelo evolutivo para el abuso infantil, distinguiendo cuatro niveles de influencia: el ontogenético, donde se gesta la violencia; el microsistema, que abarca las interacciones inmediatas del niño; el exosistema, como la combinación de macrosistemas que afectan indirectamente al niño; y el macrosistema, el nivel más amplio que incluye factores culturales. Otras propuestas más específicas del modelo aplicado al ASI son los propuestos por Vander Mey y Neff (1986), que añaden niveles como la comunidad (violencia en el vecindario o recursos económicos) y las dinámicas familiares (roles de pareja, autoridad o vinculación emocional); y por Bolen (2001), quien destaca que muchos factores de riesgo escapan al control del menor y pueden reforzarse entre niveles, desde el entorno inmediato hasta el sistema cultural.

3.4. Carencias en la formación

Diversos estudios han señalado de manera consistente que el profesorado en España presenta carencias importantes en su formación para abordar el ASI, tanto en su formación inicial (Rubio Fernández et al., 2024) como en su desarrollo profesional continuo (Malgosa et al., 2023; Márquez-Flores et al., 2016). Estas carencias se manifiestan en dos planos complementarios: por un lado, la ausencia o escasa presencia de contenidos específicos sobre ASI en los planes de estudio de los grados de Educación Infantil y Primaria; por otro, la falta de competencias profesionales necesarias para detectar, prevenir e intervenir adecuadamente ante posibles casos, lo que implica que los conocimientos de profesores en formación y profesorado en ejercicio son similares (Sainz et al., 2020).

En cuanto a la formación inicial, el análisis de los planes curriculares universitarios revela que los contenidos relacionados con la violencia sexual infantil son residuales, y en muchos casos inexistentes (Fontarigo et al., 2018). Las asignaturas relacionadas con la protección de la infancia suelen centrarse, en el mejor de los casos, en dimensiones más generales de la sexualidad infantil o el desarrollo emocional (Bejarano-Franco et al., 2023; Garay et al., 2024), sin abordar de manera específica los indicadores, protocolos o aspectos psicológicos del ASI. Esta omisión formativa contrasta con las exigencias legales y éticas recogidas en normativas internacionales y nacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Convenio de Lanzarote (2007), la LOPIVI (2021) o la LOGILS (2022), que establecen de forma clara la obligación de capacitar al personal educativo para proteger a la infancia frente a toda forma de violencia, incluido el abuso sexual.

La formación continua tampoco suple esta carencia. Muchos docentes en ejercicio refieren no haberse enfrentado nunca a este tipo de contenidos en cursos, seminarios u ofertas formativas promovidas por las administraciones educativas (Malgosa et al., 2023; Sainz et al., 2020). Esta falta de formación redunda en una baja percepción de autoeficacia profesional y un alto nivel de inseguridad a la hora de actuar (Márquez-Flores et al., 2016), lo que, en ocasiones, deriva en inacción o en respuestas inadecuadas ante situaciones de sospecha o revelación de abuso (Pérez-Padilla et al., 2024). Además de la ausencia de contenidos, se identifican deficiencias en el enfoque pedagógico con el que se abordan estas cuestiones cuando se tratan. Muchos programas formativos carecen de un enfoque práctico y aplicado, lo que impide que los profesionales desarrollen habilidades reales para la detección de signos, la comunicación con la víctima, o la articulación con otros agentes del sistema de protección.

A pesar de este panorama general de carencia, cabe señalar que existen iniciativas formativas orientadas a sensibilizar y capacitar al profesorado en relación con el ASI (Children’s Rights UP!, 2022; García Sáez, 2023; Comunitat Valenciana, 2022; Prous Trigo et al., 2021) y que se ha indicado que el profesorado con más años de experiencia se siente más cómodo ante la detección de casos de ASI (Pérez-Padilla et al., 2024), sin embargo, estos intentos suelen ser puntuales y de carácter voluntario, y no debería dejarse el papel de la detección a la experiencia. Algunos programas desarrollados están destinados a la propia infancia, a través de programas de prevención sobre educación sexual (Russo Sierra y González-Torres, 2020). Por tanto, aunque hay avances, estos no alcanzan aún un grado de cobertura ni de sistematización que permita hablar de una formación estructurada, obligatoria y sostenida para el conjunto del profesorado. Por lo que, en conjunto, estas carencias formativas evidencian una brecha preocupante entre el marco legal y ético que rige la protección de la infancia y las condiciones reales en las que el profesorado desempeña su labor. Este desfase exige una revisión profunda tanto de los contenidos curriculares como de las estrategias formativas, con el fin de garantizar una preparación sólida y coherente que permita a los profesionales educativos actuar de manera informada, responsable y eficaz.

3.5. Ejes de formación

Son muchos los autores y las investigaciones que nos hablan de la necesidad de formación de los profesionales que trabajan con la infancia. Finkelhor (1984) afirma que las personas deben estar expuestas a la información relativa al ASI para poder detectar e intervenir en los casos de abuso, concretando que los profesionales deben especializarse con el mismo objetivo. Por su parte, Horno (2011) concluye que la formación de los profesionales que van a trabajar con la infancia debe ser parte del currículo universitario y que es responsabilidad del Estado asegurarse de esto. Sin embargo, en un estudio realizado por Fontarigo et al. (2018), eran los propios expertos en educación los que consideraban no tener formación adecuada para tratar casos de ASI; y, aunque en la investigación de Abrahams et al. (1992) se determina que los profesionales de la educación aseguraban tener conocimientos básicos en este asunto, no son suficientes. Por lo tanto, de acuerdo con Priegue y Cambeiro (2016), esta escasa o inexistente formación constituye un obstáculo para abordar este fenómeno; por lo que se plantean los tres ejes principales de formación que el profesorado en ejercicio y el estudiantado deberían tener para poder abordarse con mayor eficacia los casos de ASI: prevención, detección e intervención.

3.5.1. Prevención

Existen dos niveles de formación referidos a la prevención: el primero son los programas dirigidos a los/las niños/as y, el segundo, aquellos que involucran a más agentes de la comunidad. Los primeros se llevan a cabo, principalmente, en las escuelas debido a que se entienden como un lugar seguro en el que hablar y debatir, siendo, además, la etapa madurativa y evolutiva más importante en la que se encuentran mayores posibilidades de efectividad de los programas (Lu et al., 2022; Martínez, 2000). En este sentido, existen repositorios como REICO (Comunitat Valenciana, 2022) que ofrecen recursos destinados a mejorar la convivencia en su ámbito más amplio, así como recursos enfocados a la educación sexual, tanto en Educación Infantil, como en Educación Primaria. Sin embargo, Hallie y Dworkin (2011), dicen que, aunque estos programas son importantes para el empoderamiento, el apoyo y la formación de la infancia, no puede dejarse la responsabilidad de prevenir el abuso en esta, ya que “cambiar el comportamiento de los adultos y las comunidades, en lugar de cambiar el comportamiento de los niños, es la forma ideal de prevenir el abuso sexual infantil” (p. 3). En esta línea, aparecen iniciativas como Children’s rights, UP! (Erasmus+ & Children’s Rights UP!, 2022) que ofrece recursos tanto para el profesorado como para las familias para prevenir y lidiar con el ASI, pero con el enfoque en el bienestar de la infancia de manera que tanto los agentes protectores -profesorado y familias- como los agentes de protección -infancia- reciben una formación integral.

Prestando atención a los segundos programas de formación, se deben tener en cuenta numerosos aspectos para que sean efectivos, eficaces y eficientes. De acuerdo con Horno et al. (2001) la prevención se articula mediante la promoción del buen trato, que implica el respeto a la infancia y su desarrollo evolutivo, fomentando la empatía y la vinculación efectiva para una adecuada creación de la autoimagen. Esta promoción se instrumenta a través de la interacción y el aprendizaje, así como de la resolución no violenta de conflictos, considerando los aspectos socioculturales del entorno. Los programas preventivos, diseñados bajo criterios que atienden tanto a víctimas como a potenciales agresores desde una perspectiva positiva de buen trato y educación afectivo-sexual, se implementan en niveles primario, secundario y terciario, aunque Martínez (2000) avisa de que la delimitación de las categorías no siempre es sencilla y se debe ser cauteloso:

• Prevención primaria: se refiere a la formación de la población en general y se lleva a cabo cuando el abuso sexual aún no ha sucedido. En el ámbito educativo, de acuerdo con Horno et al. (2001) la base debe ser la actitud del/la docente ya que esta fomenta el cambio en el resto de los componentes que están alrededor. Estos mismos autores establecen una serie de característica que deben tener estos programas:

- Toda la comunidad educativa debe formar parte de los programas, con objetivos diferenciados para cada agente de la sociedad.

- Incluir formación en el currículo formal del profesorado.

- Adaptar los programas al nivel educativo de las personas que los reciben.

- Trabajar con el alumnado aspectos tales como la asertividad, las habilidades de discriminación del abuso o las de búsqueda de ayuda, entre otros.

• Prevención secundaria: están dirigidos a colectivos en situaciones de riesgo como niños/as en situación de pobreza, institucionalizados, en familias “disarmónicas” - como alternativa al de familia desestructurada con el objetivo de entenderla como una familia con una estructura no normalizada-… Se proponen cinco medidas para el ámbito educativo (Horno et al., 2001):

- Apoyar y formar a los educadores tanto para ser capaces de detectar los casos, como para reaccionar ante posibles revelaciones.

- Dar a los profesionales pautas para informar a la infancia sobre el ASI.

- Concienciar al ámbito educativo para que sea capaz de poner los casos en manos de las autoridades competentes.

- Facilitar redes entre diferentes ámbitos profesionales.

- Informar tanto a familias como a estudiantado de los recursos disponibles para pedir ayuda.

• Prevención terciaria: aparece cuando ya ha habido algún caso de ASI y se busca evitar la reincidencia o minimizar los daños y consecuencias que resulten del mismo (Martínez, 2000). Los aspectos que Horno et al. (2001) proponen para tener en cuenta son:

- Apoyo afectivo a la víctima.

- Asegurar la privacidad de la víctima valorando el mejor método de procedimiento.

- Informar a las autoridades competentes de la posibilidad o certeza del caso.

- Coordinación de los sistemas intervinientes.

- Evitar la negación del hecho hablando de ello en la escuela.

- Intervenir de manera educativa (no solo sancionaria) en casos internos de la escuela.

- Evitar el corporativismo, mentalizando a los profesionales de que los casos de ASI no pueden ocultarse o ignorarse.

En cuanto a los contenidos mínimos se engloban la no violencia, la igualdad de género, la implicación familiar y profesional, el respeto corporal, la atención a grupos vulnerables, el refuerzo positivo, la potenciación de vínculos afectivos, la tolerancia, el interés superior del niño, la aceptación emocional, el apoyo comunitario y la participación social; de esta manera el enfoque no es meramente negativo o amenazante, sino que tiene en cuenta información positiva (Lu et al., 2022). La metodología se fundamenta en una evaluación pre y post intervención, así como en una planificación y evaluación sensibles al contexto familiar y social, cuya eficacia se analiza en términos de necesidades cubiertas, implementación, eficacia, eficiencia, efectividad y cobertura; asimismo, deben tenerse en cuenta metodologías interactivas que faciliten el mantenimiento de la atención de los agentes en formación (Lu et al., 2022). Además, esta formación debe estar dirigida al diseño de estrategias preventivas con una perspectiva positiva, lo que implica que debe estar orientada al buen trato y a la reiteración de las conductas positivas hacia los niños. Se debe resaltar la importancia de la educación afectiva y sexual con una perspectiva positiva para conseguir que los/las niños/as acepten su identidad sexual, sin discriminaciones de género, para que así puedan desarrollarse relaciones con los demás que sean sanas y placenteras (Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, 1999); además, la perspectiva positiva promueve educar a la infancia en prácticas saludables.

3.5.2. Detección

Debido a la inexistencia de indicadores claros de conducta que sirvan como patrón para saber si está o no sucediendo el abuso (Finkelhor, 1984), Priegue y Cambeiro (2016) nos hablan del conocimiento que el profesorado posee del proceso evolutivo infantil o de la relación que tienen con los/las discentes y sus familias. Ambos aspectos deberían facilitar la detección de posibles casos de ASI ya que el trato diario ayuda a los/las profesionales a reconocer conductas no normativas. Por su parte, Horno et al. (2001) proponen ciertos aspectos que se deberían tener en cuenta como las dinámicas entre víctima y abusador; factores de riesgo y protección; posibles indicadores físicos y de conducta que aparezcan en las víctimas; y las consecuencias en el proceso evolutivo que el ASI lleva intrínsecas. Todos los estudios y trabajos consultados informan de que no existen indicadores claros, aunque sí posibles. Por lo que es relevante que se conozcan (Tabla 2) para la posible detección de casos de ASI.

Tabla 2

Posibles síntomas asociados al ASI

Físicos |

Sangrado en genitales o ano, fisuras anales, moratones, infección urinaria, dolor al sentarse o andar, problemas del sueño o alimentación, embarazo en adolescentes, etc. |

Conductuales |

Aislamiento social, conducta regresiva, desconfianza relacional, conocimiento y/o práctica de conductas sexuales no propias de la edad, lenguaje sexual, masturbación excesiva, ser agresor de otros, delincuencia y uso de drogas, problemas escolares, etc. |

Emocionales |

Síntomas de ansiedad, terrores nocturnos, depresión, sentimiento de culpa, miedo a los adultos o a un adulto específico, agresión, conflictos con la familia o amigos, etc. |

Nota: Extraído de De López y Del Campo (1997) citado en Del Campo Sánchez (2003) (p. 95)

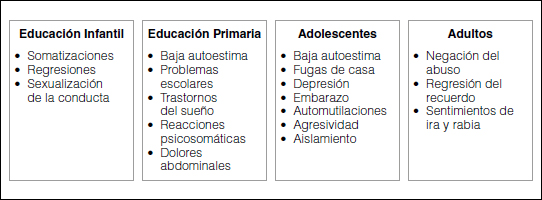

Asimismo, Finkelhor (1984) habla de indicadores conductuales sexualizados dependientes de la edad y el estado evolutivo y madurativo de la víctima -masturbación compulsiva, comportamientos excesivamente sexualizados…-. Además, Horno et al. (2001) añaden los indicadores históricos relativos al discurso del/la menor sobre el suceso y la fiabilidad del mismo; así como indicadores relativos a la edad (Figura 1).

Figura 1

Posibles indicadores según la edad

Nota. Información extraída de Horno et al. (2001)

Por lo tanto, conocer los indicadores es importante, aunque este eje de formación sea complejo. Además, se debe tener en cuenta el discurso de la posible víctima o el de terceros (Horno, 2011), así como entender la relevancia de la formación inicial de los/las profesionales que trabajan con la infancia (Priegue y Cambiero, 2016).

3.5.3. Intervención

En el ámbito educativo, este eje está centrado en el cuidado de las víctimas, no en el tratamiento ya que no son profesionales en ese campo, haciéndose necesaria una actitud favorable hacia la denuncia de los casos (Prabhu et al., 2023); el profesorado debe dar apoyo emocional, desculpabilizar a la víctima y facilitar redes interdisciplinares, de modo que el proceso sea lo menos perjudicial posible y lo más sencillo de abordar por los profesionales pertinentes (Horno, 2011). En cualquier caso, todos los profesionales deberían seguir, de acuerdo con Finkelhor (1999), unos principios básicos de intervención:

• Enfoque multidisciplinar: las instituciones pertinentes deben compartir protocolos y asignarse roles específicos para que el proceso sea más eficaz.

• Minimizar el impacto negativo de la revelación: las consecuencias derivadas de la revelación -entrevistas, reacciones del entorno, confrontaciones…- deben reducirse al mínimo para que, por ejemplo, la víctima tenga que contar lo sucedido el menor número de veces; se recomienda explicar el proceso a la víctima.

• Maximizar el apoyo familiar: preservar el apoyo familiar de aquellos no abusivos si el caso es intrafamiliar a través de acciones tales como permitir que la familia participe en la toma de decisiones, o explicar el proceso para que lo comprendan y se sientan parte del mismo.

• Respuesta comunitaria: relevancia de la sensibilización de la comunidad para mejorar el tratamiento del ASI, existiendo una concienciación general.

Sin embargo, los protocolos existentes de actuación de las comunidades autónomas para el ámbito de la educación en la mayoría de los casos se reducen a informar y derivar los casos a otros organismos institucionales, como es el caso de la Comunidad de Madrid con el CIASI, el caso de Castilla y León derivando a Servicios Sociales o el caso de las Islas Baleares informando al ámbito sanitario de las evidencias del hecho. Se establecen pasos sobre cómo informar y sobre qué. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos protocolos el ámbito educativo debe informarse sobre cuáles son los pasos que dar en casos de ASI, sin olvidarse de los principios básicos establecidos con anterioridad.

4. Conclusión

A pesar de la clara necesidad de que el profesorado esté formado en ASI, las investigaciones determinan que esta formación es escasa o nula, a pesar de que existen esfuerzos recientes por abordar esta problemática (Prous Trigo et al., 2021; Rosello Ivars, 2022; Rubio Fernández et al., 2024), concluyendo que es una debilidad en la formación profesional ya que no se está preparado para afrontar posibles casos, aunque le ocurre a uno de cada cinco niños/as (Save the Children, 2017). En esta línea, se puede hablar tanto de la LOPIVI como de la LOGILS en las que se habla de la importancia del rol de los/las profesionales que trabajan con la infancia, así como la necesidad de que la Administración garantice y promueva la formación relativa a los derechos de la infancia y adolescencia. Por otro lado, se concluye con la dificultad que se encuentra en términos teóricos sobre el ASI, empezando con su definición y siguiendo con los numerosos modelos explicativos del fenómeno que puede complicar la investigación por la falta de consenso. En este sentido, en el ámbito legal nacional, la LOGILS elimina la distinción legal entre los términos de agresión y abuso, estableciendo dificultades más concretas para definir el ASI.

Por lo que se refiere a los programas de formación, se establecen los ejes principales: prevención, detección e intervención (Horno, 2011). En este sentido se cree que, aunque el papel del profesorado pudiera tener más relevancia en la fase de prevención, también es relevante en la intervención por ser las redes de apoyo y comunicación interdisciplinares las facilitadoras de intervenciones eficaces (Gubbels et al., 2021a). Retomando el texto de la LOPIVI, se establece que los/las profesionales que trabajen con la infancia deben comunicar situaciones de violencia, para lo que es necesario que puedan detectarlos. Además, se considera interesante platear un modelo de programa de formación para educadores/as, aunque básico, que puede extrapolarse para ser la base de un programa más complejo de formación. En primer lugar, de acuerdo con Horno (2011), la metodología debería ser vivencial de manera que los/las profesionales puedan comprender el problema del ASI de forma cercana, afectiva y emocional, no como conceptos abstractos almacenados en la memoria ya que “de esta forma, los contenidos teóricos quedan legitimados experiencialmente y los profesionales vinculados a lo que se expone” (p. 5). Además, se debe considerar la necesidad de deconstruir para poder instaurar ideas más apropiadas sobre este fenómeno, de manera que no se entienda tan solo como un problema sexual (Horno, 2011); en esta línea este tipo de maltrato se diferencia de otros en que suele suceder a través de la violencia emocional y no física; las víctimas lo viven como algo inintencionado y ocasional porque no tienen otro tipo de referencias; y se puede ver dañado el desarrollo no solo físico o emocional, también sexual generando comportamientos dañinos (Horno et al., 2001).

Por su parte, las bases teóricas que se consideran relevantes abarcan diversos aspectos. En primer lugar, la diferenciación entre abuso y exploración resulta esencial, dado que el ASI no es solo una cuestión sexual y la creencia de lo contrario puede generar confusión entre conductas de exploración acordes a la edad y situaciones abusivas (De Jong, 1989; Kızıltepe et al., 2021). En segundo lugar, la base teórica del abuso se considera indispensable, ya que plantear los principales modelos explicativos permite comprender el fenómeno como un proceso complejo y favorece la interpretación de la conducta del agresor (Marshall et al., 2022). También deben incluirse los elementos fundamentales de la prevención, estableciendo el buen trato como premisa central y explicando cuáles son los aspectos clave que un programa debe contener (Lu et al., 2022). En este sentido es importante resaltar el papel activo de la propia infancia, es decir, entender que son agentes activos en su propia protección de manera que los programas formen a la infancia para poder reconocer situaciones de riesgo, aumentar las habilidades socioemocionales de la infancia o mejorar su autoestima (Gubbels et al., 2021a). Por otro lado, en lugar de presentar propuestas cerradas, se busca que los/las profesionales sean capaces de adaptar las estrategias de prevención a las necesidades de su propio contexto (Firmin & Rayment-McHugh, 2020; Lu et al., 2020). Asimismo, es necesario explicitar los distintos niveles de prevención, para mostrar que esta no se reduce a la mera aplicación de programas, sino que incluye mecanismos extrapolables a la comunidad (Horno et al., 2001). En cuarto lugar, los indicadores para la detección deben formar parte de la formación, ya que, aunque no sean siempre constantes, es fundamental que el profesorado los conozca. Además, se considera imprescindible que los programas incluyan una evaluación de los conocimientos previos sobre el desarrollo infantil, con el fin de facilitar la detección de posibles anomalías relevantes en el mismo (Lu et al., 2022). Finalmente, la intervención educativa debe ocupar un lugar central, dando a conocer los protocolos de actuación pertinentes y enfatizando el papel de apoyo que los/las educadores/as desempeñan hacia la víctima, incluyendo la necesidad de que actúen como facilitadores en la creación de redes eficaces de protección (Gubbels et al., 2021a).

Se quiere concluir resaltando la importancia de los programas de sensibilización educativa, así como la creación de redes (Popa, 2024; Solehati et al., 2022). Este último punto también engloba a la comunidad, ya que el ASI no es solo un fenómeno que deban estudiar los/las profesionales que trabajan con la infancia, sino que también deben estar informados y formados todos aquellos agentes sociales que formen o puedan formar parte del entorno del/la niño/a, así como la propia infancia (Herbert et al., 2020). En este sentido, la sensibilización debe entenderse como una estrategia integral que atraviese el ámbito escolar, familiar y comunitario, generando un lenguaje común y fomentando la corresponsabilidad social frente al abuso (Herbert et al., 2020). Este aspecto puede trabajarse a través de programas de educación sexual, siempre que estén basados en evidencia científica, adaptados a la edad del alumnado y enfocados en el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoestima, la asertividad y la capacidad de pedir ayuda (Gubbels et al., 2021a). De esta manera, la infancia no solo se percibe como receptora pasiva de protección, sino como agente activo capaz de reconocer situaciones de riesgo y comunicar experiencias de forma segura. Además, la implicación de familias y comunidades educativas en estos programas resulta clave para garantizar la coherencia de los mensajes y la sostenibilidad de las acciones preventivas a largo plazo (Guggisberg et al., 2021; Solehati et al., 2022).

5. Referencias

Abrahams, N., Casey, K., & Daro, D. (1992). Teachers’ knowledge, attitudes, and beliefs about child abuse and its prevention. Child Abuse & Neglect, 16(2), 229-238. https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90030-U

Alderson, K., & Ireland, C. A. (2020). Child Sexual Exploitation: Definition and the importance of language. Abuse: An International Impact Journal, 1(1), 49–58. https://doi.org/10.37576/abuse.2020.004

Asamblea General de la ONU (1989). Convención sobre los derechos del niño.

Ayling, N. J., Walsh, K., & Williams, K. E. (2020). Factors influencing early childhood education and care educators’ reporting of child abuse and neglect. Australasian Journal of Early Childhood, 45(1), 95-108. https://doi.org/10.1177/1836939119885307

Bejarano-Franco, M. T., Martínez-Martín, I., & Blanco-García, M. (2023). Education in Sexuality and Equality: Needs in the Initial Training of Teachers in Spain. Revista Educare, 27(1), 1–16. https://doi.org/10.15359/ree.27-1.14293

Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. The American Psychologist, 35(4), 320-335. https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.4.320

Bolen, R. M. (2001). Child sexual abuse: Its scope and our failure. Kluwer Academic Publishers.

Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. PAIDOS IBERICA.

Bustamante, Y. C. (2018). Características de los principales modelos comprensivos y explicativos de la agresión sexual

Cascais, M., Passadouro, R., Mendes, O., & Zarcos, M. M. (2020). Prevention of sexual abuse in preschoolers - teacher’s knowledge and attitudes. Nascer e crescer - Birth and Growth Medical Journal, 29(2), 86–91. https://doi.org/10.25753/BirthGrowthMJ.v29.i2.16660

Comunitat Valenciana. (2022). REICO. Repositorio de recursos web para la igualdad y la convivencia. https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/reico.-repositori-de-recursos-web-per-a-la-igualtat-i-la-convivencia.

De Jong, A. R. (1989). Sexual interactions among siblings and cousins: Experimentation or exploitation? Child Abuse & Neglect, 13(2), 271-279. https://doi.org/10.1016/0145-2134(89)90014-8

Defensor del pueblo. (2023). Informe sobre los abuso sexuales en el ámbito de la iglesia católica y el papel de los poderes públicos: una respuesta necesaria. (M-27709-2023), Madrid.

del Campo Sánchez, A. (2003). Detección del abuso sexual a menores: definición, prevalencia, indicadores y factores de riesgo. Revista Pediatría de Atención Primaria, 5(20), 629-64.

Do, H. T. H., Nguyen, K. K., & Pham, H. P. (2020). The Impact of Education on Child Abuse Prevention. European Journal of Business and Management, https://doi.org/10.7176/ejbm/12-20-09

Draugedalen, K. (2020). Teachers’ responses to harmful sexual behaviour in primary school – findings from a digital survey among primary school teachers. Journal of Sexual Aggression, 27(2), 233–246. https://doi.org/10.1080/13552600.2020.1773552

ECPAT Internacional. (2016). Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Luxemburgo: 978-92-61-21503-3 https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines_Spanish_version-electronica_FINAL.pdf

Erasmus+ project, & Children’s Rights UP! (2022). Children’s rights, UP! https://childrensrightsup.eu/.

Faller, K. C. (1988). The causes of sexual abuse. Child sexual abuse (800.82nd ed., pp. 89-115). Columbia University Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11047-6_4

Ferragut, M., Rueda, P., Cerezo, M. V., & Ortiz-Tallo, M. (2020). What Do We Know About Child Sexual Abuse? Myths and Truths in Spain. Journal of Interpersonal Violence, 37(1-2), NP757-NP775. https://doi.org/10.1177/0886260520918579

Finkelhor, D. (1999). Child sexual abuse. Challenges facing child protection and mental health professionals. In W. Hilweg, & E. Ullmann (Eds.), Childhood and Trauma (1st ed., pp. 101-116). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429461637-8

Finkelhor, D., & Hotaling, G. T. (1984). Sexual abuse in the national incidence study of child abuse and neglect: An appraisal. Child Abuse & Neglect, 8(1), 23-32. https://doi.org/10.1016/0145-2134(84)90046-2

Firmin, C., & Rayment-McHugh, S. (2020). Two Roads, One Destination: Community and Organizational Mechanisms for Contextualizing Child Abuse Prevention in Australia and the UK. International Journal on Child Maltreatment : Research, Policy and Practice, 3(2), 229–247. https://doi.org/10.1007/s42448-020-00049-3

Fontarigo, R. R., Pérez-Lahoz, V., & González-Rodríguez, R. (2018). El abuso sexual infantil: Opinión de los/as profesionales en contextos educativos | revista prisma social. Revista Prisma Social, (23), 46-65.

Garay, B., Lasarte, G., Corres-Medrano, I., & Santamaría-Goicuria, I. (2024). Why Should Educators Receive Training in Childhood Trauma? Trends in Psychology, 32(2), 307–334. https://doi.org/10.1007/s43076-022-00223-1

García Sáez, J. A. (2023). Guía EDUCAP. Guía para la prevención, detección, actuación y acompañamiento frente al abuso sexual infantil en centros educativos de infantil y primaria. https://doi.org/10.7203/PUV-OA-574-0.

Gubbels, J., Assink, M., Prinzie, P., & van der Put, C. E. (2021a). What Works in School-Based Programs for Child Abuse Prevention? The Perspectives of Young Child Abuse Survivors. Social Sciences, 10(10), 404. https://doi.org/10.3390/socsci10100404

Gubbels, J., Assink, M., Prinzie, P., & van der Put, C. E. (2021b). Why Healthcare and Education Professionals Underreport Suspicions of Child Abuse: A Qualitative Study. Social Sciences, 10(3), 98. https://doi.org/10.3390/socsci10030098

Guggisberg, M., Botha, T., & Barr, J. (2021). Child sexual abuse prevention – the strategies of protective mothers and fathers: a systematic review. Journal of Family Studies, 29(2), 927–945. https://doi.org/10.1080/13229400.2021.2009366

Hall, G. C. N., & Hirschman, R. (1991). Toward a theory of sexual aggression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(5), 662-669. https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.5.662

Hallie, M., & Dworkin, E. (2011). Child sexual abuse prevention: Programs for children. National Sexual Violence Resource Center.

Herbert, J., Ghan, N., Salveron, M., & Walsh, W. (2020). Possible Factors Supporting Cross-Agency Collaboration in Child Abuse Cases: A Scoping Review. Journal of Child Sexual Abuse, 30(2), 167–191. https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1856994

Horno, P., Santos Náñez, A., & del Molino Alonso, C. (2001). Abuso sexual infantil: Manual de formación para profesionales. Save the Children.

Horno, P. (2011). Formación de profesionales: Una estrategia imprescindible para erradicar el abuso sexual infantil. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.

Hunt, S., & Broadley, K. (2020). Chapter Nineteen - Education professionals’ role in identifying and reporting child sexual abuse: Untangling the maze. In I. Bryce, & W. Petherick (Eds.), Child Sexual Abuse (pp. 391–419). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819434-8.00019-2

Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. (1999). Educación afectivo-sexual en la educación infantil: Guía para el profesorado. Sevilla.

Kızıltepe, R., Eslek, D., Irmak, T. Y., & Güngör, D. (2021). “I am Learning to Protect Myself with Mika:” A Teacher-based Child Sexual Abuse Prevention Program in Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 37(11-12), NP10220-NP10244. https://doi.org/10.1177/0886260520986272

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Boletín Oficial del Estado, 134, de 5 de junio de 2021. https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Boletín Oficial del Estado, 215, de 7 de septiembre de 2022. https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10/con

Lange, B. C. L., Condon, E. M., & Gardner, F. (2020). Defining Child Sexual Abuse: Perspectives from Mothers Who Experienced this Abuse. Child Abuse Review, 29(6), 574–583. https://doi.org/10.1002/car.2648

López, F., Hernández, A., & Carpintero, E. (1995). Los abusos sexuales de menores: concepto, prevalencia y efectos. Journal for the Study of Education and Development, 18(71), 77–98. https://doi.org/10.1174/02103709560575505

Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., & Neelakantan, L. (2022). Unpacking School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Realist Review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(4), 2067-2081. https://doi.org/10.1177/15248380221082153

Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., & Wu, Y. (2020). “Prevention Alone Is Not Enough:” Stakeholders’ Perspectives About School-based Child Sexual Abuse (CSA) Prevention Programs and CSA Research in China. Journal of Interpersonal Violence, 37(7-8), NP5116-NP5142. https://doi.org/10.1177/0886260520959630

Malgosa, E., Alvarez, B., & Marre, D. (2023). Self-touching, genitals, pleasure and privacy: the governance of sexuality in primary schools in Spain. Sex Education, 24(5), 663–677. https://doi.org/10.1080/14681811.2023.2174964

Manso, J. M. M. (2006). Revisión de los principales modelos teóricos explicativos del maltrato infantil. Enseñanza E Investigación En Psicología, 11(2), 271-292.

Marshall, W. L., & Barbaree, H. E. (1990). An integrated theory of the etiology of sexual offending. In W. L. Marshall, D. R. Laws & H. E. Barbaree (Eds.), Handbook of sexual assault (pp. 257-275). Springer Science and Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0915-2_15

Marshall, C., Langevin, R., & Cabecinha-Alati, S. (2022). Victim-to-Victim Intergenerational Cycles of Child Maltreatment: A Systematic Scoping Review of Theoretical Frameworks. International Journal of Child and Adolescent Resilience, 9(1), 95-115. https://doi.org/10.54488/ijcar.2022.283

Martínez, J. (2000). Prevencion del abuso sexual infantil: análisis crítico de los programas educativos. PSYKHE, 9(2), 63-74.

Márquez-Flores, M. M., Márquez-Hernández, V. V., & Granados-Gámez, G. (2016). Teachers’ Knowledge and Beliefs About Child Sexual Abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 25(5), 538–555. https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1189474

Mey, B. J. V., & Neff, R. L. (1986). Incest as child abuse: Research and applications. Praeger.

Organización Mundial de la Salud, & Organización Panamericana de la Salud. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual. Ginebra

Osonuga, A. A., Ugorji, G. U., Osonuga, A., Osonuga, O. A., Okoye, G. C., & Osonuga, A. C. (2025). Knowledge of Secondary School Teachers on Factors that Promote and Hinder the Early Detection and Prevention of Childhood Sexual Abuse. African Journal of Biology and Medical Research, 8(1), 140–151. https://doi.org/10.52589/ajbmr-xipjyhrg

Pereda, N. (2016). ¿Uno de cada cinco? victimización sexual infantil en España. Papeles Del Psicólogo, 37(2), 126-133. https://doaj.org/article/43252c522c2e4a70937b4d8a1a2f24d6

Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2014). Victimization and polyvictimization of spanish children and youth: Results from a community sample. Child Abuse & Neglect, 38(4), 640-649. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.01.019

Pérez-Padilla, J., Lorence, B., & Menéndez Álvarez-Dardet, S. (2024). Pre-school and primary teachers in the process of detecting child maltreatment in Andalusia (Spain) / El profesorado de Infantil y Primaria en el proceso de detección del maltrato infantil en Andalucía (España). Culture and Education, 36(4), 883-913. https://doi.org/10.1177/11356405241290456

Pineda, D., Muris, P., Martínez-Martínez, A., & Piqueras, J. A. (2023). Prevalence of Child Sexual Abuse in Spain: A Survey Study. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 15(2), 83 - 88. https://doi.org/10.5093/ejpalc2023a9

Plaza-del-Pino, F. J., Soliani, I., Fernández-Sola, C., Molina-García, J. J., Ventura-Miranda, M. I., Pomares-Callejón, M. Á., López-Entrambasaguas, O. M., & Ruiz-Fernández, M. D. (2021). Primary School Teachers’ Perspective of Sexual Education in Spain. A Qualitative Study. Healthcare, 9(3), 287. https://doi.org/10.3390/healthcare9030287

Popa, L. (2024). National and international cooperation in investigating crimes of child sexual abuse or sexual exploitation committed by using information technologies. Agora International Journal of Juridical Sciences, 18(1), 102–111. https://doi.org/10.15837/aijjs.v18i1.6747

Priegue, D., & Cambeiro, M. d. C. (2016). Los conocimientos acerca del maltrato infantil de los futuros profesionales de la educación: Un estudio exploratorio. Revista Complutense De Educación, 27(3), 1003-1019. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n3.47152

Prabhu, S., Prabhu, S., & Noronha, F. (2023). Knowledge of child sexual abuse and attitudes towards reporting it among teachers and parents of children studying in selected primary schools of Udupi Taluk, India. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 13(1), 46–11. https://doi.org/10.1186/s41935-023-00365-y

Prous Trigo, P., Segura, A., Blanco Arias, A., Martina Greco, A., & Pereda, N. (2021). Aprendiendo sobre abuso sexual infantil: Un estudio piloto con docentes españoles. Investigación En La Escuela, (105). https://doi.org/10.12795/IE.2021.i105.07

Ramírez-Herrera, C. (2008). Consecuencias del abuso sexual en el desarrollo psicológico en la infancia y adolescencia. Granada: Universidad de Granada.

Rosello Ivars, A. (2022). La incidencia de la metodología de aprendizaje basado en proyectos en un aula de formación profesional para la prevención del abuso sexual en menores. Edetania Estudios Y Propuestas Socioeducativas, (61), 205–233. https://doi.org/10.46583/edetania_2022.61.839

Rubio Fernández, A., Moliner Miravet, L., & Alegre Ansuategui, F. J. (2024). Affective-sexual education in teacher training: the long road ahead in Spain. Sex Education, 1–16. https://doi.org/10.1080/14681811.2024.2391303

Russo Sierra, G. S., & González-Torres, M. C. (2019). Desafíos del sistema educativo frente al abuso sexual en la infancia. Espacios En Blanco (Tandil, Argentina : 1994), 1(30), 23–40. https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB30-262

Sainz, V., González-Sánchez, M., & Ruiz-Alberdi, C. (2020). Knowledge of Child Abuse among Trainee Teachers and Teachers in Service in Spain. Sustainability, 12(19), 8040. https://doi.org/10.3390/su12198040

Save the Children. (2017). Ojos que no quieren ver: Los abusos sexuales a niños y niñas en españa y los fallos del sistema.

Sinanan, A. N. (2011). Bridging the gap of teacher education about child abuse. Educational Foundations (Ann Arbor, Mich.), 25(3-4), 59. https://www.proquest.com/docview/906036224

Solehati, T., Fikri, A. R., Kosasih, C. E., Hermayanti, Y., & Mediani, H. S. (2022). The Current Preventing of Child Sexual Abuse: A Scoping Review. Social Sciences, 11(11), 508. https://doi.org/10.3390/socsci11110508

Ward, T., & Siegert, R. J. (2002). Toward a comprehensive theory of child sexual abuse: A theory knitting perspective. Psychology, Crime & Law, 8(4), 319-351. https://doi.org/10.1080/10683160208401823

_______________________________

*Universidad de Alcalá

https://orcid.org/0000-0003-0809-0170

vanesa.pastorc@uah.es

**Universidad de Alcalá

https://orcid.org/0000-0001-8373-8622

_______________________________

Como citar (APA):

Pastor, V. e Iborra, A. (2025). Abuso sexual infantil y formación del profesorado en España. Pulso. Revista de Educación, 48, 147-168. https://doi.org/10.58265/pulso.8093