Instalaciones de Juego y arte comunitario: una experiencia de mediación artística e intercultural con familias de la comunidad china de Madrid

Installations for Play and Community Art: an artistic and intercultural mediation experience with families from the Chinese community of Madrid

https://doi.org/10.58265/pulso.7518

Javier Abad-Molina*

Mª Ángeles Ruiz de Velasco-Gálvez**

Recibido: 21-11-2024

Aceptado: 07-04-2025

Resumen

El estudio se basa en el relato compartido y la reflexión visual-textual de una experiencia realizada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid con grupos familiares pertenecientes a la comunidad china de esta ciudad. Su celebración fue posible desde la invitación de Xirou Xiao, mediadora cultural y directora de Tian Ma Xing Kong, proyecto ideado para tejer redes con organizaciones vecinales del entorno próximo y concretar una práctica de mediación artística contextualizada en una institución sociocultural que favorece acciones comunitarias en su programa. El objetivo es pues, narrar y significar una experiencia de mediación artística e intercultural desde la participación de familias mixtas (chino-españolas) y la colaboración de estudiantes universitarios de Educación Social. Fue concebida como acción de arte comunitario enmarcado en la propuesta originaria de las Instalaciones de Juego, un contexto lúdico y espacio intersubjetivo de relación configurado con unos objetos específicos ofrecidos en un espacio transformable inspirado en la estética del arte contemporáneo. El relato del acontecimiento y la consiguiente propuesta investigadora se presentan mediante la documentación construida a través de narrativas de imagen-palabra que reconocen y otorgan sentido a las acciones simbólicas y relacionales que sucedieron en el encuentro como manifestación generadora de metáforas de vida con otros.

Palabras clave

Instalaciones de juego, Arte comunitario, Mediación artística, Interculturalidad, Investigación narrativa

Abstract

The study is based on the shared story and visual-textual reflection on an experience carried out at the Condeduque Center for Contemporary Culture in Madrid with family groups belonging to the Chinese community of this city. Its celebration was possible at the invitation of Xirou Xiao, cultural mediator and director of Tian Ma Xing Kong, a project designed to weave networks with neighbourhood organisations in the immediate environment and to carry out a contextualised artistic mediation in a socio-cultural institution that favours community actions in its programme. The objective is to narrate and signify an experience of artistic and intercultural mediation from the participation of mixed families (Chinese Spanish) and the collaboration of university students of Social Education. It was conceived as a community art action framed in the original proposal of the Installations for play, a playful context and intersubjective space of relationship configured with specific objects offered in a transformable space inspired by the aesthetics of contemporary art. The account of the event and the following research proposal are presented through documentation constructed through image-word narratives that recognize and give meaning to the symbolic and relational actions that took place in the encounter as a manifestation that generates metaphors of life with others.

Keywords

Installations for play, Community art, Artistic mediation, Interculturality, Narrative research

1. Introducción

La experiencia de mediación artística e intercultural que se relata en el presente estudio forma parte del proyecto Tiān Mǎ Xíng Kōng (2020-2025), organizado por Xirou Xiao (artista performer, investigadora y mediadora artística, además de cofundadora de Liwai Acción Intercultural y coordinadora de la Red de Diáspora China en España), en colaboración con otras artistas comunitarias chinas residentes en Madrid y más de 20 familias mixtas con descendencia nacida ya en España en su gran mayoría. Fue realizada en abril de 2022, como acción comunitaria encuadrada en la segunda fase de este proyecto, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid y se describe con el modismo chino que da título al proyecto y que significa “un caballo celestial que vuela por el cielo”. Es decir, la metáfora expresa la valentía de cruzar las reglas impuestas y la capacidad de imaginar, desear y crear desde perspectivas alternativas en un ejercicio de mediación intercultural a través de los lenguajes performativos y el arte contemporáneo según enuncia del proyecto. Se propone así, la inclusión social en el propio contexto barrial y el desarrollo comunitario de un colectivo específico como es la comunidad intercultural chino-española de Madrid, creando un ambiente de disfrute y confianza desde una cultura lúdica de la mediación social a través de las artes. Es decir, una oportunidad para la participación ciudadana y para generar así sentido de pertenencia mediante una intensa experiencia compartida de creatividad y juego libre que, por las características del colectivo, no suele propiciarse por la gran dedicación de tiempo a sus labores profesionales vinculadas con el comercio y el servicio hostelero.

Esta acción comunitaria se realizó en el encuadre de la propuesta de las Instalaciones de Juego, un contexto intersubjetivo creado como lugar de encuentro y relación que se configura mediante el ofrecimiento y disposición de unos objetos específicos en un espacio transformable inspirado en la estética del arte contemporáneo (Ruiz de Velasco y Abad, 2023). Esta propuesta se plantea en distintos ámbitos educativos con grupos de referencia y una periodicidad determinada, pero también en ámbitos socioculturales como encuentros puntuales para la realización y celebración de acciones comunitarias desde el establecimiento de unas condiciones creadas para favorecer el juego libre.

Es pues, una manera de reivindicar el valor que posee la vida lúdica para el ser humano, independientemente de su edad y, por tanto, la necesidad de ofrecer un espacio y un tiempo que permita rescatar su importancia y reactualizar el espíritu de la infancia como sentimiento de bienestar. Desde esta concepción de la lúdica, somos más conscientes de que todo hecho cultural emana del juego y que jugando se favorece la potencia creadora del imaginario simbólico en una comunidad (Huizinga, 1972). Así, todo juego significa algo que se muestra a través de las acciones simbólicas y desvela (o revela) el sentido que deviene de nuestras propias necesidades expresadas y compartidas en un mismo contexto como ecosistema humano donde se manifiesta la vida de relación a través de la lúdica como posibilidad. Desde esta misma propuesta, el filósofo Roger-Pol Droit nos recuerda que “jugar (en comunidad) nos transporta, en todos los sentidos de la palabra, y conduce a formas de vida más intensas, al éxtasis y a la plenitud” (Droit, 2018, p. 77).

Además del contexto lúdico ya mencionado, también es necesario enunciar la propuesta del arte comunitario y de la mediación artística en el ámbito sociocultural e intercultural que favorecen la creación de un contexto de singularidad y pluralidad a la misma vez, para la construcción del relato de la experiencia en su intersección entre la imagen y la palabra. Para ello, se dedican los apartados iniciales de este estudio al desarrollo de estas propuestas y la justificación metodológica de la investigación narrativa (visual-textual) desde su aportación relatora, documental y significativa como aportación del artículo.

Por ello y, en consecuencia, el enfoque de la investigación se sitúa en un posicionamiento que entiende la mediación artística e intercultural como voluntad para la mejora de una parcela de realidad que implica el desarrollo humano de un colectivo y la conciencia de compartir una intersubjetividad que constituye el fundamento de la democracia cultural. Activar lugares de encuentro y relación desde la participación lúdica, precisa de figuras de intersección que generen y hagan visible la conversación entre el arte y la educación desde los nuevos imaginarios que sostienen esta posición o planteamiento intercultural y transformador de las instituciones que “constituye la teoría del cambio que necesita el mediador o mediadora cuando aborda retos, problemas, situaciones de enfrentamiento, y potencialidades de cualquier diversidad sociocultural” (Giménez-Romero, 2019, p. 11).

2. Fundamentación del estudio

2.1. Arte Comunitario como relato compartido

Desde el enunciado y contextualización del arte comunitario por autores como Alfredo Palacios (2009), la comprensión de las prácticas artísticas que implican colaboración y participación del público para una mejora social en el ámbito institucional posee un gran desarrollo en la actualidad y está presente, cada vez más, en programaciones de eventos:

La ausencia en nuestro contexto de una tradición similar a la del arte comunitario (…) no es obstáculo para que ya sea cada vez más común hablar de “comunidades” en el ámbito artístico y también en otros como el educativo o museístico, describiendo prácticas que implican la participación, la relación de la educación con el contexto social o la atención de las instituciones a la diversidad social y cultural del entorno (Palacios, 2009, p. 198).

Entendemos pues que la experiencia estética compartida genera una particular vía de desarrollo y pertenencia cuando la comunidad se reconoce a sí misma en actos de “cocreación” y no en la creatividad individual y aislada de sus miembros. Somos creativos pues en la convivencia, el diálogo, la gestión del conflicto y el descubrimiento de nuestras propias capacidades de transformación pues las manifestaciones artísticas toman forma y “cuerpo” mediante las acciones que promueve, gestiona y realiza una comunidad en el espacio compartido de representación de la vida relacional que comienza en la familia.

Por esta razón, algunas propuestas del arte contemporáneo pueden ser integradas como propuesta de desarrollo comunitario al entender que las relaciones humanas (los intercambios, los encuentros, los acontecimientos, las celebraciones, etc.) pueden ser susceptibles de determinar una producción artística (Bourriaud, 2006). Hablamos de una manifestación del arte que nos conecta y cuyo principal valor reside en la calidad de las relaciones humanas que promueve, reconoce y celebra. Esta manera de promover el arte en comunidad se manifiesta mediante acciones o proyectos que involucran en su propia dinámica a un colectivo mediante acciones colaborativas basadas en una participación creativa que se sirve de las artes vivas como facilitadoras de procesos para identificarse con la vida, la elaboración de sentido y la afectividad (Abad, 2009). Es decir, el arte que reconoce la estética de las relaciones se basa en la democracia cultural y la participación inclusiva de toda la comunidad. Esta idea del arte, como estado de encuentro con otros, se basa en relaciones de confianza mutua pues cada aportación se considera valiosa por ser única y original en el ámbito de las estructuras simbólicas y las metáforas relacionales que comparte esa comunidad (Abad y Ruiz de Velasco, 2020). Es decir, la construcción de la alteridad basada en los procesos de vida de sujetos siempre en tránsito que comparten mismo destino en la expresión y necesidad de la pertenencia.

De esta manera, el arte descubre relaciones inéditas entre los acontecimientos y las personas, constituyendo al mismo tiempo, revelación y conexión con el mundo. Por tanto, no es la comunidad la que se hace visible a través del arte, sino que es el arte el que toma forma y sentido a través de las acciones que realiza y promueve esa comunidad en la celebración del ser y estar juntos (Abad, 2009). Por tanto, los objetos, las imágenes y las palabras sirven para la representación y memoria de estos procesos en los que las comunidades se reconocen a través de acciones simbólicas que ofrecen visibilidad al cruce de biografías que concurren en el lugar del acontecimiento y, en el presente estudio, en el contexto de una Instalación de Juego como “lugar de símbolo” (Ruiz de Velasco y Abad, 2019) desde una dimensión estética y también ética de la participación.

Gracias a estos escenarios de la diversidad y la posibilidad, se fija el suceso en un tiempo y espacio (el aquí y el ahora) que posibilitan vínculos y afectos entre quienes comparten la acción lúdica, constituyendo visión y conexión con una misma realidad que emana de la experiencia compartida para la mejora de la calidad de vida en beneficio del colectivo. Así, el arte comunitario congrega en un espacio procomún de significación, diferentes acciones, saberes y haceres que las artes y la experiencia de juego performativo desvelan en la creación del espacio-ambiente para su celebración. Y desde esta propuesta, más la posibilidad que nos ofreció la mediación de Xirou Xiao y el proyecto Tiān Mǎ Xíng Kōng con las familias chinas de Madrid, construimos con su acompañamiento un relato de lo extraordinario que fue transformador en la convivencia que la dinámica de juego suscitó.

2.2. La mediación artística en el ámbito sociocultural

Para situar el contexto humano de este estudio, se propone la mediación artística en ambos ámbitos como acompañamiento de procesos creativos e inclusivos en comunidad y una manifestación de la producción de sentido, conciencia y conocimiento que acoge la nueva conversación e investigación artística en ese contexto determinado. Es decir, un espacio de transformaciones en las relaciones entre nosotros y los otros desde, con y a través de las artes que favorece los diferentes modos de subjetivación e interrelación en interdependencia. La mediación artística se expresa como intersección proactiva en un escenario de posibilidades que empodera a las personas y a las comunidades, facilitando procesos de simbolización (Moreno, 2016) y favoreciendo la comprensión y revisión de creencias, valores y discursos desde la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico que desarrollan la construcción consciente de la alteridad en el soy-nosotros y el yo-somos.

Desde su etimología, la palabra “mediar” ya expresa una idea de acompañamiento y también el existir o estar entre dos personas o cosas (recurrimos a la metáfora relacional de la construcción de un “puente” como facilitador o enlace entre dos orillas diferentes que son las personas y su entorno próximo). O entre diferentes colectivos socioculturales y la experiencia del encuentro en esa “mitad” a través de las artes vivas y el juego. Es decir, el mediador o la mediadora artística es el enlace vincular que también con-fluye (o que hace fluir) las posibilidades desde la gestión y la ideación. La mediación artística resulta entonces un “proceso de procesos” que acoge constelaciones de experiencias que proponen sucesos y sentidos desde el cuerpo, la acción y la palabra. En acuerdo con equipos investigadores (Barbosa, 2002; Rodrigo y Collados, 2015; García-Huidobro y Freire, 2023), la mediación artística necesita de saberes propios que colaboren en la redefinición del sentido artístico-educativo en colaboración con instituciones culturales, sociales y políticas. Para ello, es necesario conocer en profundidad los debates actuales y las nuevas orientaciones críticas que se confrontan con las creencias hegemónicas y también emergentes que solo reconocen las artes mediadoras de un modo tangencial. Deben, por tanto, atravesar y ser atravesadas por la ritualidad de las relaciones humanas sustentadas por imaginarios sociales que se sitúan en contemporaneidad. Es decir, como un colectivo de referencia donde cada persona representa al propio grupo y sus deseos.

La mediación artística es, de otra manera, una forma política, ética y estética (Bourriaud, 2006) que vincula la experiencia humana con una práctica cultural performativa para proponer el encuentro como “acontecimiento” en esa zona intermedia (Winnicott, 2006) que genera bienestar en la emoción y placer en la cognición. Así, las relaciones humanas en un contexto de afecto suceden desde la interrelación de los sujetos (o cuerpos individuales) con el “cuerpo colectivo” que es institucional. En esta configuración de la intersubjetividad como confluencia o intersección de experiencias, se produce una revelación a través del juego y la vinculación a un mismo proyecto lúdico. Por todo ello, la producción de intersubjetividad depende pues del encuentro en un mismo espacio-tiempo con un imaginario simbólico común que se proyecta a partir del propio deseo o iniciativa de una comunidad con intención vinculante y también conciencia de otredad.

Se define entonces desde la iniciativa y experiencia de lo próximo y local, más allá de la institucionalidad cultural formalista, y en el reconocimiento de espacios simbólicos que incorporan la multiplicidad de diversidades que son reveladas a través de la conversación que propone la lúdica en un espacio investido de valor y afectos para acoger el sentido de comunidad que se basa en el cuidado de las personas y la empatía socioemocional. Todo ello, confluye en el lugar de juego posibilitador de dinámicas de relación y participación como ámbito de encuentro que ofrece trayectorias, recorridos e itinerarios para coincidir en esa realidad que compartimos con otros en la con-vivencia cotidiana.

Es importante señalar que esta propuesta de mediación no considera la función de las artes como “herramienta” (entendiendo esta metáfora como una palanca y lanzadera para la activación exógena o desde fuera), y tampoco como “instrumento”, “estrategia” o “intervención” de transformación social que no necesita altavoz, sino la sutileza de la conversación y su eco (Carnacea y Lozano, 2011). La mediación debería ser entonces un concepto expresado y entendido desde la intención e intersección de las personas para así minimizar la acepción o “connotación técnica” e invasiva de esas palabras, más propias de la instrumentalidad y no de la dimensión relacional. De esta manera, el conjunto de imaginarios sociales resulta esencial para proponer historias de vida y la memoria polibiográfica como “pedagogía del acontecimiento” (Ossa, 2021) en el intercambio y la reflexión colectiva. Por tanto, la construcción del acontecimiento (y el conocimiento) que propone la mediación artística, se reactualiza desde las narrativas biográficas, los propósitos comunitarios y las subjetividades proyectadas. Maneras otras de distribuir lo sensible desde la refundación de la alteridad que propone la común-unidad de los sujetos para compartir proyectos y la resignificación de sus expectativas.

La mediación artística, por tanto, es una práctica consciente que a través de experiencias artístico-culturales pretende ampliar la capacidad de sentir y conocer como acción significativa en diferentes colectivos desde sinergias entre agentes socioeducativos y artísticos que hacen visibles las transformaciones del lenguaje, los hábitos y los criterios sociales de buena convivencia (Martínez, 2022). En definitiva, la práctica situada del acompañamiento a comunidades colabora en el fomento del bienestar como necesaria construcción social y legado. El sentido pues de la mediación es significar el encuentro y las relaciones humanas, en sus diversas formas y continuidades, para reconocer ese yo-otro que es resonancia en la imagen reflejada de la comunidad. Y solo desde esta comprensión se considera que una experiencia mediadora puede ser trascendente, empoderada, integradora, participativa y también vinculante (Rodrigo y Collados, 2015).

2.3. Las Instalaciones de Juego como espacio intersubjetivo de relación

La propuesta originaria de las Instalaciones de Juego ha sido desarrollada en diferentes publicaciones por la dupla Ruiz de Velasco y Abad (2019, 2020, 2021, 2023). El sentido profundo de dicha propuesta se fundamenta en la Intersubjetividad, definida como un suceso de comunicación intelectual y afectiva entre personas y, por tanto, para que se produzca es necesario establecer las condiciones adecuadas que promuevan los encuentros y el establecimiento de relaciones. Por otro lado, el término “Instalación” hace referencia al concepto de instalación artística que integra una dimensión estética en la configuración de espacios proyectados para el juego. Este concepto es fundamental también en la propuesta para favorecer la expresión simbólica propia del ser humano que solo puede desarrollarse con y entre las personas. Intersubjetividad y símbolo son pues, dos términos que actúan como binomio de ideas que se significan entre sí. Por ello, es importante establecer unas condiciones específicas para investir de sentido las intenciones comunicativas en el contexto de referencia y pertenencia a la comunidad.

Por ello, las Instalaciones de Juego proponen que la delimitación del lugar de juego se defina mediante una estructura básica como “sistema de orden” en la que se sitúen y organicen los objetos que le darán forma concreta. Habitualmente se eligen tres objetos diferentes y simultáneos que expresan la idea que la triada propone, es decir, la apertura a la vida relacional. Es decir, se proponen triangulaciones para una vinculación creativa que contenga las múltiples interrelaciones entre objetos (Ruiz de Velasco y Abad, 2019).

Como ya se ha mencionado anteriormente, la propuesta de las Instalaciones de Juego se plantea en ámbitos socioeducativos (con grupos de referencia y una periodicidad determinada) y también culturales (museos, centros de arte o espacios culturales como encuentros puntuales para la realización de acciones comunitarias). Aunque cada contexto requiere de unos ajustes que atienden a cuestiones asociadas a un cronograma, ya sean citas periódicas o puntuales, y las características de los grupos (homogéneos y estables o heterogéneos y ocasionales) la fundamentación psicosociopedagógica inspirada en autores como Donald Winnicott (2006), Melanie Klein (1987) o Bernard Aucouturier (2004), es la que sostiene y justifica el desarrollo y sentido de la propuesta.

Se trata de crear espacios lúdicos configurados estéticamente para reivindicar la importancia del juego, proponiendo la dimensión lúdica por su capacidad para generar convocatoria y la conciencia colectiva que promueve un cambio en el imaginario social y colabora en el rescate del espíritu de la infancia. El juego nos conecta con nuestro “yo” desde el encuentro con otros, ofreciendo así la oportunidad de compartir emociones, pensamientos y deseos que se expresan a través de las acciones lúdicas, lo que permite elaborar sentido y construir significados compartidos. En definitiva, las Instalaciones de Juego son el contexto idóneo para que la lúdica compartida haga emerger nuestra autenticidad y todo aquello que se puede expresar sin penalización y desde el permiso.

2.4. La investigación narrativa basada en la “imagen-palabra”

De esta manera, para la reflexión significativa y la comunicación de la experiencia vivida y observada a través de esta propuesta de arte comunitario, se ha elegido la investigación narrativa (Atkinson y Coffey, 2003) como método cualitativo de estudio en el que los relatos que describen los procesos simbólicos de la comunidad de referencia manifiestan las realidades vividas en la conversación dialógica entre las personas implicadas en un mismo contexto de referencia. Y, en consecuencia, compartiendo ese relato se construye también el sentido de “lo real” a través de las interacciones entre participantes y mediadores, así como la conciencia de valores compartidos desde la empatía, el desarrollo de la comunicación, la construcción de significados o la expresión de las emociones en un cruce de narrativas e implicación metodológica en el proceso investigador y también relator. Narrar (y ser narrado) implica pues situar lo vivido y pensado en palabras e imágenes, resignificar la experiencia y otorgar sentido a la propia historia al renombrar y recrear los mismos acontecimientos desde un entramado intersubjetivo que da cuenta de la configuración del correlato en un contexto humano que comparte proximidad. Es decir, el relato y la documentación pedagógica desde la colaboración visual-textual a través de la “imagen-palabra” (Abad, 2013) es pues una (re)construcción interpretativa en modo narrativo. Por tanto, la propuesta metodológica observacional-contextual que se desarrolla en este estudio pretende visibilizar la cultura de una comunidad y revelar así sus metáforas de vida (Ruiz de Velasco y Abad, 2019).

La investigación narrativa desde la imagen-palabra es, por tanto, procesual y transversal desde las diferentes multiplicidades y subjetividades que habitan la zona intermedia (Winnicott, 2006) donde sucede el acontecimiento de la lúdica y sus posibilidades en un lugar investido simbólicamente por la comunidad. Por ello, esa zona intermedia es móvil y relacional, también gradual y compleja pues requiere múltiples perspectivas ya que las prácticas y posicionamientos situados son una dinámica fundamental en la investigación procesual y situada (Xiao, 2025) que también implica la mediación e inclusión de la A/r/tografía (Irwin, 2013) para profundizar en los matices del diálogo entre imagen y palabra. En este formato, se ofrecen maneras otras de construir significados individuales y colectivos en una conversación que propone una estética relacional (Bourriaud, 2006) en el sentido de su aparición en aquello que creemos y creamos desde la experiencia en espacios intersticiales. Y en las diferentes formas que nos adaptamos y situamos en un entorno cambiante, confiando en el poder de las acciones comunitarias transformadoras desde lo micro y lo próximo. Y también lo personal y, a la vez, lo colectivo (Xiao, 2025). Es decir, y desde la idea de la autora, la zona intermedia es un posicionamiento esencial.

3. Propuesta de objetivos y planteamiento de la investigación

Se plantean pues diferentes objetivos en la investigación que atañen, tanto al encuentro intercultural en la lúdica entre agentes artísticos y culturales, como a las familias mixtas y estudiantes universitarios de Educación Social que colaboraron en la experiencia como práctica significativa pues su concepto de “mediación” es, todavía, más cercano a la comprensión del proceso educativo en contextos formales como “intervención” desde connotaciones instrumentales (Mörsch, 2016) que se revisarán en las conclusiones.

La cuestión principal y objetivos de la investigación son, por tanto, narrar una experiencia intercultural a través de la imagen-palabra como posibilidad de interpretación narrativa y proponer los contextos intersubjetivos (Instalaciones de Juego) como encuadre que favorece las relaciones de una determinada comunidad a través de la lúdica compartida. Se proponen las siguientes preguntas como valoración e indagación de la experiencia:

•¿Qué bondades aporta el encuentro intercultural a través de la mediación artística mediante un espacio configurado estéticamente para el juego de las transformaciones?

•¿Qué interpretaciones de la experiencia se favorecen a través del relato construido con la imagen-palabra y qué narrativas identifican al colectivo que comparte la vida lúdica?

•¿Cómo promover el cambio en la comprensión de la idea de interacción o interrelación en comparación con la “intervención” o “directividad” que son contrarias al juego libre?

•¿Qué aportaciones ofrece la mediación artística para la toma de conciencia, bienestar y mejora personal, familiar o social a través del sentido de pertenencia a un colectivo?

•¿Cuál es la voz de agencia y reflexión de las personas que participan en una experiencia de Arte Comunitario que se desarrolla en una institución cultural como lugar de acogida?

Para contextualizar el discurso que indagara en estas cuestiones desde la conversación e interpretación cultural surgida desde las narrativas de imagen-palabra, consideramos que es importante desarrollar esta propuesta de investigación como apartado diferente.

4. Propuesta investigadora a través de la imagen-palabra

Desde la investigación etnográfica a través de imágenes (Marín y Roldán, 2012), la documentación visual-textual puede ser mediadora y transmisora de la experiencia para narrar lo extraordinario. Desde este marco de significación construido entre textualidad y visualidad, el mensaje se expresa a través de su colaboración en la imagen-palabra (Abad, 2009). Así, lo visual y textual como hibridación, promueven la capacidad de interpretar y producir un relato discursivo con una perspectiva crítica, comunicativa y creativa que expresa el deseo de saber quiénes somos con otros desde el propio relato.

La narración encadenada de imágenes y palabras será otra forma de escribir desde la multiplicidad de lenguajes y maneras de leer el texto continuo de la realidad pues la imagen asociada a la palabra crea una apertura de sentido y una interpretación a partir de breves narrativas o microhistorias que permiten entretejer las voces y aportaciones de cada persona en el colectivo. De esta manera, de la palabra en diálogo con la imagen emerge el relato interno (narración interna, movimiento del pensamiento o invitación para la mirada y la escucha activa) que posee un ritmo y una estructura muy reconocible.

En esta yuxtaposición, la imagen se convierte en fluido para la densidad de la palabra y vehículo de todo posible imaginario que convoca a la interpretación. Por todo ello, la documentación desde la palabra en la imagen (y desde la imagen en la palabra) es un acuerdo que no está exento de elección y determinación para establecer la organización del mensaje. Existe pues un compromiso con la palabra y la imagen que significan esa elección, entre otras muchas, como manera de condensar la observación y también la admiración. De esta manera, la imagen-palabra propone trayectorias entre ámbitos de significación y una particular conexión para explicar los procesos de vida que ocurren en todo contexto humano. En esta situación, se inscribe un mismo ámbito de realidad para que la colaboración entre textualidad e iconicidad (imagen-palabra) sea voz, sentido y visibilidad de las expectativas reales y también de lo imaginado que aparece en el juego performativo integrando cuerpo-espacio-objetos en breves narrativas. O una imagen única que es mediada por la palabra para impregnar de significado la interpretación desde la mirada investigadora que invita a su reinterpretación pues existen más palabras.

5. Narración visual-textual: relato de la experiencia

A continuación, se muestra el relato de la experiencia realizada en abril de 2022 en el centro de cultura contemporánea Condeduque con un grupo de más de 20 familias de la comunidad china de Madrid. La sesión fue registrada en imágenes y video con el fin de realizar posteriores reflexiones y conclusiones. Para formalizar este registro se solicitó previamente el consentimiento informado de las familias, especificando que el uso del material registrado tendría solo un fin investigador, garantizando el respeto hacia el tratamiento y uso de las imágenes. Se ha realizado pues una narración a través de la imagen-palabra y textos que siguen el proceso temporal de la sesión, cuya duración fue de dos horas aproximadamente. Y se han escogido los momentos más significativos, teniendo en cuenta esa idea de elección ya citada que implica al documentador y su mirada particular como parte intrínsecamente activa y comprometida dentro del relato. Para presentar el análisis y argumentar las conclusiones de la observación, se organiza un relato secuenciado que se corresponde con las siguientes imágenes seleccionadas.

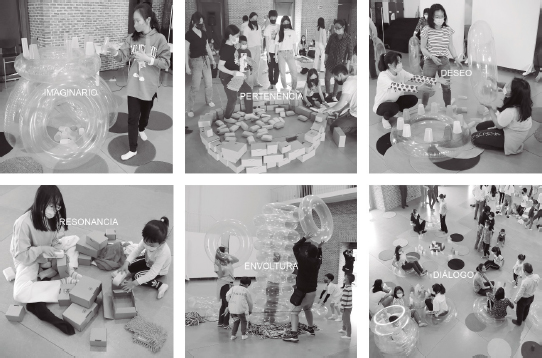

Narrativa 1 e inicio de la sesión (Figura 1). Se recibe al colectivo participante en el espacio de encuentro que será pues “origen” o el érase una vez del relato y donde se disponen dos Instalaciones de Juego diferentes, con el fin de que exista espacio para todas las personas. La primera (situada al fondo de la sala) es una Instalación de Juego rectangular realizada con alfombrillas redondas de diferentes colores, flotadores transparentes y vasos de plástico flexibles agrupados entre sí y colocados en las intersecciones vacías.

Figura 1 Narrativa 1

Nota. Fotografía de los autores.

La segunda Instalación de Juego, también de forma rectangular para ajustarse a las dimensiones del espacio total, se sitúa en la zona más próxima a la puerta de entrada. Está realizada con toallas en rojo, blanco y negro, cajas de cartón de diferentes tamaños y esponjas de varios colores. En los márgenes laterales y entre ambas instalaciones se dejan espacios vacíos con el fin de facilitar la ubicación y el tránsito de las personas y favorecer, en la medida de lo posible, la libertad de acciones y de movimientos. Existe una gran expectativa y las familias agradecen de entrada la intención de ofrecer un espacio para el juego compartido que les resulta, desde sus palabras, muy atractivo y diferente a su realidad cotidiana en el ámbito del comercio o las ocupaciones del hogar.

Narrativa 2. Se presenta la propuesta que es explicada por sus autores y traducida al chino por Xirou Xiao desde la “acogida” de la palabra (Figura 2). Antes de comenzar la sesión, se solicitan unos breves instantes para observar y contemplar el lugar de juego, anticipar sus posibilidades y “movilizar” el deseo de formar parte de la experiencia. Se transmiten, además unas referencias o consignas muy sencillas y breves: la sesión se va a dividir en tres momentos, en el primero se juega libremente con la única condición de no interferir disruptivamente en el juego de los demás, no invadir sus espacios y utilizar solo los materiales ofrecidos en el espacio de juego correspondiente. En un segundo tiempo, que se avisará antes de hacerse efectivo, el grupo que comienza el juego en una de las dos Instalaciones de Juego ofrecidas cambiará a la segunda instalación y viceversa, con el fin de que todos los participantes dispongan de los distintos objetos ofrecidos en ambos espacios. En este segundo tiempo, el juego no parte del orden inicial establecido, sino del espacio ya modificado tal y como lo dejaron las personas del primer grupo. Y, finalmente, en el tercer tiempo, también avisado con antelación, cesará el juego libre para realizar una acción conjunta y comunitaria de movimiento y una representación gráfica colectiva que servirá como “memoria” del acontecimiento pues las personas.

Figura 2 Narrativa 2

Nota. Fotografía de los autores.

Narrativa 3. En los primeros momentos del juego, las personas participantes forman pequeños grupos de manera natural y según afinidades o relaciones con sus allegados o conocidos (Figura 3). Surgen entonces acciones sensoriomotrices (utilizando los flotadores), de continente-contenido (con el propio cuerpo o los objetos) o diferentes tipos de construcciones verticales y horizontales (con los objetos cajas, vasos y esponjas). Se observa una apropiación del espacio de carácter “territorial”, ocupando de manera predominante un lugar determinado como asentamiento estable, con poca interacción con otros grupos. El sentido de la propuesta es partir de una organización inicial que se ofrece como posibilidad de transformar, modificar y crear nuevos proyectos partiendo del existente. Es decir, una experiencia de encuentro comunitario que favorece la comunicación, los acuerdos y el poder compartir ideas para llevar a cabo los propósitos colectivos. El juego es pues, un reflejo del nosotros en un lugar resignificado por el placer de acompañarse en un espacio y durante un tiempo que abstrae de lo cotidiano para vivir la oportunidad de crear mundos posibles a partir de los objetos disponibles. Así, las imágenes-palabra elegidas por la dupla investigadora ofrecen una interpretación con sentido de todos aquellos momentos más significativos en el comienzo de la experiencia y en el resto de los demás procesos del juego compartido.

Figura 3 Narrativa 3

Nota. Fotografía de los autores.

Narrativa 4. A medida que transcurre la sesión, los juegos van aumentando la calidad de las producciones y se van realizando proyectos utilizando recursos y soluciones cada vez más elaboradas, especialmente en el transcurso del segundo tiempo, cuando el orden inicial ha dado paso ya a la reapropiación completa de los espacios y materiales para ser reconvertidos en otros diferentes (Figura 4). Las Instalaciones de Juego originarias se modifican una y otra vez, tal y como expresa su sentido y finalidad: que se disponga libremente y a través del juego del contexto que inicialmente se propone. La inestabilidad de los materiales contribuye a transmitir la sensación de que nada es perdurable o inamovible, sino procesos en tránsito activo y permanente. Los grupos se abren a nuevas colaboraciones con otros participantes que aportan ideas y son colaboradores en la colocación de los objetos que se transforman en esculturas de una gran complejidad. Se aprecia una gran implicación y concentración durante los procesos, así como las muestras de satisfacción y admiración al observar los resultados del propio grupo de referencia y de los otros. Las imágenes-palabra seleccionadas expresan la esencia de estas acciones espontáneas que la deriva lúdica encadena a través del relato visual-textual pues cada acción posee un significado que esta colaboración desvela y reconoce.

Figura 4 Narrativa 4

Nota. Fotografía de los autores.

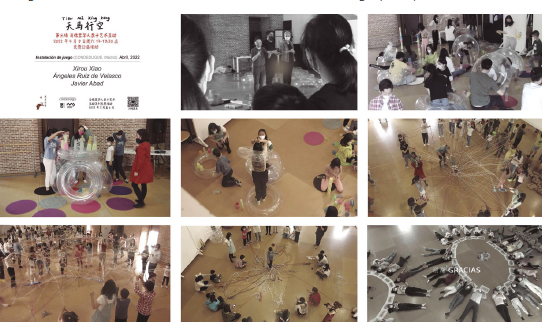

Narrativa 5. En el tercer tiempo de la sesión se da por concluido el juego libre y comienza el momento de realizar las diferentes acciones de manera conjunta (Figura 5). El hecho de haber compartido las diferentes acciones desde la lúdica ha permitido que el grupo adquiera una mayor confianza que se ha constatado a partir de lo observado, aspectos importantes para acercarse con otra predisposición a esta nueva fase de la propuesta de arte comunitario y la aportación de las Instalaciones de Juego como espacio de relato.

Figura 5 Narrativa 5

Nota. Fotografía de los autores.

Se solicita a los participantes que se sienten en el suelo formando círculos como símbolo de reunión, continuidad, encuentro y unidad en una “conversación intercultural”. Al igual que en las Instalaciones de Juego previamente ofrecidas, se divide al gran grupo para que las dinámicas compartidas sean más ágiles. Se requiere también que retiren todos los objetos utilizados anteriormente, como manera consciente de realizar una transición entre el juego libre y las propuestas que se van a desarrollar a continuación en el grupo. La imagen-palabra asociada a este instante de conversación, expresa la importancia de sentirse acogido, escuchado y reconocido por el colectivo de referencia y pertenencia como seña de identidad que se transforma en alteridad (Abad y Ruiz de Velasco, 2020).

Narrativa 6. La propuesta de movimiento colectivo consiste en crear una red tejida de conexiones que permite, al finalizar esta acción, la vinculación de todos los participantes entre sí (Figura 6). Este tipo de dinámicas grupales son encuentros performativos que muestran una simbología originada y construida conjuntamente (Abad y Ruiz de Velasco, 2020). Se manifiesta la fortaleza del grupo cohesionado en la “intersubjetividad” a través de los hilos entrelazados que dejan de ser solo un entramado para transformarse en la expresión metafórica de las relaciones y conexiones que trascienden ser simples nudos.

Figura 6 Narrativa 6

Nota. Fotografía de los autores.

Se observa pues en este momento la proactividad del colectivo para organizarse, la concentración y el interés por llevar a cabo el propósito sugerido, la coordinación de las acciones, el placer y la diversión exteriorizada a través de diferentes manifestaciones expresivas o los acuerdos conseguidos para lograr el resultado final con gran satisfacción. El binomio de la imagen-palabra que interpreta la acción pretende ir pues más allá de la “conexión” entre las personas para significar la singularidad en la pluralidad o diversidad que se manifiesta desde la metáfora corporal y objetual del trenzado, tejido o enlazado que expresa la idea de vínculo entre las personas participantes.

Narrativa 7. Las conexiones establecidas en el grupo también pueden verificarse, de manera real y no solo metafórica, levantando levemente en el aire a cualquier participante que se ofrezca a ser sostenido con la colaboración del colectivo (Figura 7). Al conseguirse un entramado de hilos con suficiente resistencia, la “red” está lista ahora para ser utilizada. Suelen ser las niñas y niños, quienes se prestan a ser alzados, sintiendo ser el centro de la atención y el motivo de aunar las fuerzas para conseguir el objetivo. De manera espontánea a la acción de elevar le sigue la realización de movimientos rítmicos y suaves de balanceo, que contribuyen, a través de la sujeción de los hilos, a sentir con mayor intensidad los lazos de unión con la comunidad creada de referencia. Se aprecia que el grupo disfruta desde los distintos roles adoptados: el que expresa cuidado a través del sostenimiento (físico y afectivo) o el balanceo y el que es cuidado y mecido. Por tanto, los juegos no son solo acciones, sino manifestaciones simbólicas del imaginario que se “moviliza” desde el interior por efecto del intercambio con el entorno que, al mismo tiempo, se moviliza con las ideas que provienen del interno de cada persona o mundo simbólico expresado como “metáforas vivas” que producen nuevos significados y cambian así la manera de percibir la vida relacional (Ricoeur, 2013).

Figura 7 Narrativa 7

Nota. Fotografía de los autores.

Narrativa 8. Se invita a los participantes a realizar una representación gráfica de la experiencia colectiva como “narración” (Figura 8). Sentadas las personas en dos círculos (forma simbólica también de la metáfora inclusiva), escriben el nombre propio en una hoja Din A3 en formato horizontal y con una cera blanda que deberá ser de diferente color para cada participante. Una vez escrito (en grande y en el centro del soporte) se invita a pasar el soporte de papel al compañero o compañera de al lado para que escriba ahora su nombre entramado en el anterior, de tal manera que se superponen, enlazan o vinculan para formar ahora uno solo. Y así, sucesivamente, hasta que cada hoja realiza el recorrido completo. El resultado de este juego de estratos autográficos es la “firma colectiva” (Abad y Ruiz de Velasco, 2020) y su sentido expresa la identidad reconocida que se diluye en el conjunto, pues cada biografía es el vector de relaciones con otro, pero siendo conscientes de permanecer en esa trama de líneas anudadas que antes y durante el juego performativo, fueron hilos u “objetos relacionales” investidos simbólicamente por los participantes mediante el placer lúdico. Es decir, “perdemos” una parte de nuestra individualidad para “ganar” el sentido de pertenencia a la colectividad. En ese momento se observa la sincronización del ritmo necesario para realizar la secuencia ordenada y la atención a los movimientos que preceden y que continúan en el interés por comprobar el resultado que se hace visible a medida que se completa el proceso consensuado.

Figura 8 Narrativa 8

Nota. Fotografía de los autores.

Narrativa 9. Finalmente se solicita a todos los grupos que construyan una instalación integrando en ella las huellas de las diferentes acciones realizadas: la red entramada de conexiones, las producciones gráficas de la “firma colectiva” y sus propios cuerpos (Figura 9). A partir de la forma circular como símbolo ya mencionado (reunión, continuidad, encuentro y unidad), las personas participantes enlazan sus manos y de manera espontánea entonan una canción de cuna popular china que es secundada por todo el colectivo. El resonar de las voces vibrando suavemente al unísono en la acústica del espacio, crea una “envoltura sonora” o un paisaje sonoro como identidad común que se imprime en la memoria (Schafer, 2013) transportando en una “regresión” colectiva a la infancia más primigenia. Se siente una común unión que impregna todo el ambiente creado y se transmite desde la acción corporal de entrelazarse mediante el acompañamiento del canto espontáneo infantil que reactualiza su memoria lúdica. Por tanto, todo el proceso seguido a lo largo de la sesión produce una serie de efectos encadenados que hablan de la capacidad vinculante que tiene el juego libre, el arte comunitario, la palabra en sus diferentes formas de representación (oral y escrita), y el sonido como envoltura que conecta oído y tacto: oído que escucha como facultad psicológica y cultural de percibir e interpretar, y tacto que “toca” a través de la vibración del cuerpo en la resonancia. Por tanto, se constata a lo largo de esta experiencia de mediación artística e intercultural, vivida y relatada como intersección de juego y arte, que lenguaje y sonido se convierten en condensadores de sentido.

Figura 9 Narrativa 9

Nota. Fotografía de los autores.

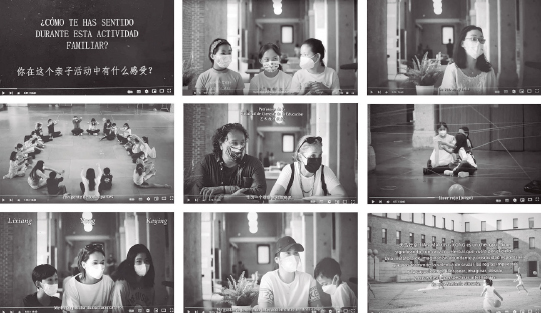

En los videos editados del encuentro con las familias chinas y personas invitadas se ofrece el canto coral (Figura 10) y distintas voces sobre la experiencia realizada (Figura 11) desde la conversación que expresa las bondades de la propuesta con la pregunta: ¿Cómo te has sentido durante la actividad familiar? Algunas respuestas fueron: “se ha dado una oportunidad para la convivencia de madres e hijos”, “me ha recordado mi infancia”, “he sentido la alegría de estar y crear con los niños”, “nos ayuda mucho a acercarnos más”, “se aprecia un estado diferente de cuando mi hijo está en casa que cuando se integra en un entorno desconocido con otras personas y jugando juntos”, “tener una experiencia distinta y salir de la zona de confort”, “se ha conseguido la integración con más facilidad, con confiabilidad y rapidez”, “he disfrutado mucho”, “llevaba años sin jugar por atender mis tareas y cuidar a mis hijos” o “estoy convencida que la experiencia quedará en nuestro recuerdo”. Así, todas estas manifestaciones expresan gratitud y el bienestar compartido.

Figura 10 Fotogramas del video Arte Comunitario-Instalación de Juego (2022). Autor: Javier Abad

Nota: vídeo Arte Comunitario- Instalación de Juego (2022). www.youtube.com/watch?v=HnwyKZU08iM

Figura 11 Fotogramas del video documental: 天马行空 TIĀN MǍ XÍNG KŌNG. Autora: Shishi Zhu

Nota. Video documental: 天马行空 TIĀN MǍ XÍNG KŌNG (temporada 2020-2021) (youtube.com)

6. Conclusiones

La experiencia vivida y narrada en este estudio nos hace reflexionar sobre la importancia de comprender las manifestaciones de las artes vivas, y concretamente la propuesta del arte comunitario, como la expresión de la acción humana más genuina pues sitúa el foco de interés en la atención y el cuidado de las relaciones, así como en la necesidad de desarrollar propuestas de mediación artística e intercultural favoreciendo la creación de contextos de encuentro en espacios socioculturales públicos que transmitan valores de integración, empatía, pluralidad y acogida. Así, plantear un ambiente de disfrute y confianza, desde una cultura de la mediación, es una oportunidad para la participación ciudadana y la construcción de sentido de pertenencia a la comunidad a través de una experiencia compartida de juego libre y creativo que solo es posible en la con-vivencia.

Desde la conversación con el planteamiento de las preguntas iniciales, concluimos con las bondades de la participación en el encuentro intercultural a través de la mediación artística destacando cómo la lúdica congrega y aúna intereses, criterios, ideas y miradas, independientemente de la edad de las personas. Se pone de manifiesto la importancia de la creación de estos espacios lúdicos en ámbitos socioculturales (no solo educativos) que relacionan la fiesta y la cultura como maneras de favorecer y reivindicar la potencia creadora del imaginario a través de las acciones espontáneas que surgen desde el juego libre. En el caso concreto del presente estudio, se hace referencia a los espacios de las Instalaciones de Juego como propuesta que plantea un contexto lúdico de encuentro, relación y creación simbólica y, por tanto, el hecho de que estos espacios tengan un carácter estético posibilita un cambio de percepción en función de cómo las personas interactúan con su entorno, asociando la celebración del arte comunitario con una manera de cocrear juntos, más allá de su concepción tradicional o la expectativa inicial.

En relación con la construcción del relato interpretativo a través de la imagen-palabra, se comprueba que el colectivo se identifica con los momentos más significativos en los que las agrupaciones espontáneas ocupaban un lugar determinado como asentamiento estable para el juego compartido y la apertura a la colaboración con las demás personas. Se destacan aspectos como la proactividad del colectivo para organizarse, así como los acuerdos conseguidos para lograr su propósito; la expresión conjunta de la atención y el cuidado como expresión de la necesidad y deseo de un ofrecimiento desinteresado para recibir la disposición de agradecer al otro; el interés por comprobar el conjunto final que se hace visible durante el proceso y la sensación de comunidad que impregna todo el ambiente creado desde la acción de entrelazarse o el acompasamiento del canto que otorga sentido a la experiencia de mediación en el cruce entre arte, cultura y comunidad.

También la comprensión del sentido de la interacción o interrelación, en su comparativa con la “intervención”, se integra de manera más consciente desde la participación sociocomunitaria que pretende mejorar la calidad de vida de las personas como garante de su bienestar, cuestionando pues la actitud “interventora” como acción directa que tiene el propósito de influir, modificar o controlar su desarrollo. Es decir, se prefiere la acepción y sentido de la “interrelación” como sinergia de acciones que se fundamenta en el beneficio procomún de los procesos y no tanto en el rendimiento de los resultados.

En consecuencia y desde las aportaciones que ofrece la mediación artística para la toma de conciencia y mejora personal y social a través del sentido de pertenencia se expresa la adherencia al desarrollo procesual propio de un interaccionismo simbólico por el que “el individuo interioriza la sociedad y se hace, no solo participante de ella, sino miembro significativo o persona entre personas” (Fernández-Villanueva 2003, p. 16). Entonces, el itinerario será desde la sociedad al arte pues consideramos que el hecho artístico y sus posibilidades de interpretación se nutren, en su origen más primigenio, de la experiencia simbólica que nace en el seno de la comunidad y en las dinámicas de necesidad del otro.

Y, finalmente, se concluye que la principal voz de agencia y reflexión de las personas que participan en una experiencia de arte comunitario, en el contexto de las Instalaciones de Juego que ofrece una institución cultural como lugar de acogida, se concreta desde la necesidad de compartir de manera más frecuente las relaciones colaborativas para que el sentido del encuentro adquiera la dimensión de relación en continuidad. Es decir, que la participación se convierta en colaboración con las instituciones y personas mediadoras para que la presencia y permanencia del proyecto no sea un hecho aislado o esporádico.

En definitiva, compartir una experiencia de mediación, con y desde las artes y en el contexto lúdico que proponen las Instalaciones de Juego, es reveladora y transformadora para las personas de cualquier edad. Y aún permanece en su memoria afectiva ya que el sentido de pertenencia y permanencia es un sentimiento profundo para el ser humano.

7. Referencias bibliográficas

Abad-Molina, J. (2009). Arte Comunitario. IN-FAN-CIA: educar de 0 a 6 años. 116, 10-18.

Abad-Molina, J. (2013). Imagen-palabra: texto visual o imagen textual en Actas del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación. (97-104). OEI y MEC.

Abad-Molina, J. y Ruiz de Velasco-Gálvez, Á. (2020). Experiencias de arte comunitario: cuerpo-objeto-espacio-palabra. En Raquejo, T. (coord.). El arte de corporeizar el entorno: prácticas artísticas para una pedagogía del sentir (137-153). Mc Graw Hill.

Atkinson, P. y Coffey, A. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Universidad de Antioquia.

Aucouturier, B. (2004). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Graó.

Barbosa, A. M. (2002). Arte, educación y reconstrucción social. Cuadernos de Pedagogía, 311, 56-58.

Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo.

Carnacea, À. y Lozano, A. coords. (2011). Arte, Intervención y Acción Social. La creatividad transformadora. Editorial Grupo 5.

Droit, R-P. (2018). Volver a ser niño. Experiencias de filosofía. Paidós.

García-Huidobro, R.; Freire, M. (2023). Hacia prácticas artísticas de mediación en contextos sociales. Arte, Individuo y Sociedad, 35(3), 993-1018. https://doi.org/10.5209/aris.85576

Giménez, C. (2019). Teoría y Práctica de la Mediación Intercultural. Reus editora.

Fernández, C. (2003). Psicologías sociales en el umbral del siglo XXI. Fundamentos.

Huizinga, J. (1972). Homo ludens. Alianza.

Irwin, R. L. (2013). La práctica de la a/r/tografía. Educación y Pedagogía, 25 (65-66), 106-113.

Klein, M. (1987). El psicoanálisis de niños. Paidós.

Marín, R. y Roldán, J. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Aljibe.

Martínez, S. (2022). La mediación artística en entornos universitarios: lo corporal, lo emocional y lo performático. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. 17, 17-48. https://doi.org/10.5209/arte.77905

Mörsch, C. (2016). Contemporary Curating and Museum Education. Transcript Verlag.

Moreno, A. (2016). La mediación artística para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario. Octaedro.

Ossa, C. y cols. (2021). Didácticas del acontecimiento. Universidad de Chile.

Palacios, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. 4, 197-211.

Ricoeur, P. (2013). La metáfora viva. Trotta Editorial.

Rodrigo, J. y Collados, A. (2015). Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas. Pulso. Revista de Educación. 38, 57-72. https://doi.org/10.58265/pulso.5071

Ruiz de Velasco-Gálvez, Á. y Abad-Molina, J. (2019). El lugar del símbolo, el imaginario infantil en las instalaciones de juego. Graó.

Ruiz de Velasco-Gálvez, Á. y Abad-Molina, J. (2020). Interrelación entre el espacio y las acciones en las Instalaciones de Juego. Pulso. Revista de Educación. 43, 175-192. https://doi.org/10.58265/pulso.4805

Ruiz de Velasco-Gálvez, Á y Abad-Molina, J. (2021). Objetos y creación simbólica en las instalaciones de juego. Revista del IICE. 49, 93-106.

Ruiz de Velasco-Gálvez, Á. y Abad-Molina, J. (2023). Las Instalaciones de Juego como espacio intersubjetivo de relación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. 18, 1-10. https://doi.org/10.5209/arte.81741

Schafer, R.M. (2013). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Intermedio.

Winnicott, D.W. (2006). Realidad y juego. Gedisa.

Xiao-Xirou (2025). Cangrejo Pro: la performance colectiva y mujeres-jóvenes-chinas en Madrid. Tesis inédita, Facultad de Bellas Artes de Madrid.

_______________________________

* Universidad Complutense de Madrid

https://orcid.org/0000-0003-2347-9010

jaabad01@ucm.es

** CES La Salle

https://orcid.org/0000-0003-4773-5824

_______________________________

Como citar (APA):

Abad-Molina, J. y Ruiz de Velasco-Gálvez. A. (2025). Instalaciones de Juego y arte comunitario: una experiencia de mediación artística e intercultural con familias de la comunidad china de Madrid. Pulso. Revista de Educación, 48, 63-86. https://doi.org/10.58265/pulso.7518